A la Une

- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…

- Départ de l’armée française, merci président Mahamat

- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?

- Cérémonie de désengagement des troupes françaises

- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…

- Succès Masra, au bout de l’inconstance

- Élection Sénatoriale : l’ANGE annonce la liste des…

- Résultats législatifs : Quelle Assemblée ? Quel Sénat ?

- Les tendances de sécurité en Afrique en 2024

- Le Parti Alwihda conteste les résultats de l'élection

Tidjani Brahim est né le 10 mai 1960 à N’Djamena. C’est un artiste peintre contemporain et muséologue de formation. Il est diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts (ENBA) et l’École de Formation à l’Action Culturelle (EFAC), de l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC) d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Ialtchad est parti le rencontrer dans son atelier, nous vous invitons à le découvrir.

Ialtchad Presse : Qui est Brahim Tidjani ?

Brahim Tidjani : Artiste peintre tchadien d’expression plastique contemporaine.

Ialtchad Presse : Comment votre carrière a commencé ? Quel a été votre parcours ?

Brahim Tidjani : Cet engagement dans le domaine de la teinture artistique est jalonné d’un long parcours doté d’expériences pertinentes, périlleuses mais aussi passionnantes. Aux prémices de cette carrière en 1987, grâce à des manifestations artistiques organisées par des institutions culturelles telles le Centre des collégiens et lycéens (CCL) actuel Centre Emmanuel où j’ai exposé pour la première fois, le Centre culturel français (CCF) de N’Djamena et de Ougadougou où quelques prestations collectives s’en sont suivies successivement autour des expositions communes à des artistes locaux et étrangers, ont permis au peintre autodidacte que j’étais de montrer mes productions et les faire découvrir au public. L’aventure artistique commence avec un style particulier de l’art populaire dit “art naïf”, inspiré des scènes de vie quotidienne. C’était la période productive de tableaux décoratifs, exécutés au moyen de la gouache, chargée de sens et d’humours, aux formes et aux couleurs multiples, intéressant bon nombre d’adeptes. C’est bien entendu suite à cette relative “popularité” que vînt tout a fait l’occasion saisie pour une formation académique aux Beaux-arts d’Abidjan.

Au Beaux-arts d’Abidjan, j’étais confronté aux dures réalités académiques où je dois réapprendre tout ce que je croyais savoir et dont je ne maitrisais pas réellement. Ayant présenté le “presse book” montrant la photographie de mes productions dites “naïves”, celle-ci ont fait l’objet de remarques, de critiques acerbes et virulentes. Elles ont été qualifiées de nulles, de vides, de rien du tout, de n’importe quoi! Cette situation inattendue m’a fait subir un choque moral à tel point que j’ai tenté de démissionner. Il a fallu les précieux conseils des amis et le soutien moral de ma famille malgré la distance qui nous sépare, pour m’encourager à affronter l’adversité, en acceptant les avis comme tels et continuer ainsi, les études artistiques. Le compteur une fois remis à zéro, ce fût un nouveau point de départ dans le temple du savoir intellectuel artistique. Depuis lors mon style d’autodidacte s’est heurté à l’enseignement académique de 1993. Heureusement cette formation a été bénéfique à plus d’un titre, non seulement dans l’acquisition de connaissances théoriques de base utiles à la compréhension des données liées au savoir artistique et les méthodes pratiques du savoir-faire nécessaires au perfectionnement, mais aussi dans l’accumulation des expériences professionnelles sur le marché de l’art ivoirien, à travers diverses prestations individuelles et collectives. Ce fût la métamorphose totale à travers une maturité artistique, une ouverture d’esprit, une nette vision, dans un changement de style radical, sous l’influence positive d’une nouvelle tendance d’expressions artistiques contemporaines africaines.

D’où l’initiative de créer l’Association “des peintres de l’Échange”, avec diverses prestation autour d’expositions d’œuvres conceptuelles à Abidjan. Suite aux événements malheureux survenus en Côte-d’Ivoire, je suis de retour à N’Djamena depuis décembre 2002 où je mène diverses prestations ; l’enseignement des arts plastiques à l’école et parallèlement des cours de peinture à des particuliers.

Par ailleurs, je consacre le libre de mon temps à des productions en atelier, et bien d’autres actions menées en terme d’animation d’atelier de créativité dans la formation des peintres locaux tchadiens, autodidactes aux techniques de base de la peinture abstraite, mais aussi l’encadrement de bon nombre d’enfants aux techniques de base du dessin, d’illustration et de couleurs.

Outre diverses expositions individuelles ou collectives, s’inscrivent à mon actif des contributions d’actions sociales au moyen des ventes aux enchères et autres réalisations de fresques, illustrations de cartes de vœux etc.

Ialtchad Presse : Quelles sont vos sources d’inspirations actuelles ?

Brahim Tidjani : Je m’exprime dans un langage plastique à connotation plurielle à travers diverses sources d’inspirations conceptuelles puisées dans mon terroir notamment, les traditions tchadiennes en particuliers et africaines en général.

Ialtchad Presse : Et si on veut comprendre les démarches plastiques ?

Brahim Tidjani : Concernant les démarches plastiques, la technique de productions picturale se résume essentiellement à l’usage de la peinture à huile et l’acrylique avec des insertions d’objets et de collage des matières sur des toiles marouflées, sur du bois ou sur du fer comme supports. Au niveau de la conception, les lignes de construction et les formes tantôt dynamiques tantôt statiques sont saisies en surface, dans l’équilibre des masses. Au niveau des couleurs, la palette à dominante chaude est en rapport avec l’environnement immédiat. Il s’agit des couleurs terre, rouge, ocre jaune etc. avec une opposition d’ombre et de lumière, une vibration des rythmes et la force des symboles, l’équilibre de masse en perpétuel mouvement. Quant au collage des matières pour leurs textures, je cherche la structure du volume et le relief pour leurs effets par la procédure d’exploitation de matériaux de récupération et du recyclage. D’où l’intégration de sable, argile, sciure de bois, feuille morte, cendre, morceau de tissus, ficelles, papier mâché, poudre de verre, perles, plastiques, métaux etc. Cette opération de construction aux multiples aspects fait appel à la combinaison d’éléments réels aux formes imaginaires. Le tout exprimé dans une confrontation d’idées, un affrontement à mille et une variations avec le support.

Ialtchad Presse : Avez-vous des références dans votre domaine ?

Brahim Tidjani : En termes de référence dans le domaine de la peinture artistique au Tchad, je cite l’artiste plasticien tchadien Badaoui qui est aussi peintre, calligraphe, sculpteur et designer. C’est un professionnel au parcours exceptionnel, doté d’expérience artistique multidimensionnelle qui fait preuve d’un grand talent remarquable connu pour son art d’expression majeur et qui demeure incontestablement le pionnier de la peinture artistique au Tchad. J’admire son esprit de professionnalisme et l’exigence de la qualité. Aussi, j’admire bien d’autres professionnels du métier artistiques en Afrique et dans le monde.

Ialtchad Presse : Lorsque vous entamer une toile, avez-vous déjà une idée du travail final ?

Brahim Tidjani : Objectivement oui. Subjectivement non. En ce sens que le sujet faisant l’objet de production n’est qu’un prétexte. Par ailleurs, une œuvre d’art ne finit jamais, on l’arrête à un niveau de satisfaction donné. Cependant je suis toujours animé par les soucis de bien faire et du bien accomplis.

Ialtchad Presse : En plus de votre métier d’artiste peintre, vous êtes professeur d’art plastique au Lycée Montaigne. Comment concilier vous les deux ?

Brahim Tidjani : L’enseignement des arts plastiques à l’école est un auxiliaire pratique d’instruction à l’éducation, dans l’esprit d’éveil, de créativité mais aussi dans la culture générale. Le travail en atelier libre est une activité personnelle menée à loisir certes, mais exige aussi plus de temps et de concentration maximum pour parvenir à des bons résultats. Je saisi donc les moments qu’il faut pour cela. Les deux types d’activité avec et sans contraintes.

Ialtchad Presse : Qu’aimeriez-vous que les gens retiennent de vos œuvres ?

Brahim Tidjani : Des œuvres qui donnent à réfléchir sur l’art comme structure de vie du passé qui rappelle une perception du présent. Un apport esthétique contemporain comme sources de savoir intellectuel et de médiations, d’éducation et d’action positive, des formes artistiques formidables, extraordinaires, agréables et symboliques d’expressions modernes, subtiles, aux dimensions plurielles, d’échos intérieurs et extérieurs, d’aspects situationnels, d’interrogations en quête de solutions, en tant que fruit de réflexion, de sensibilité, de pensée, de la destinée humaine.

Ialtchad Presse : À quel endroit aller pour découvrir vos œuvres ?

Brahim Tidjani : En permanence dans mon atelier de production, dans des institutions publiques ou privées ( ambassade des USA au Tchad, ambassade de France, le Centre Culturel Français de N’Djamena, le Lycée Montaigne etc.) et ailleurs telles la représentation du Tchad aux Nations-unies, au Musée municipal d’Abidjan et chez des particuliers.

Ialtchad Presse : Est-il facile de s’immiscer dans ce monde de la peinture ?

Brahim Tidjani : Relativement non. Le domaine de la peinture artistique nécessite des sacrifices énormes à consentir, des consécrations tant sur les plans physiques et intellectuels. Cet univers passionnel et contraignant est comme un magma souterrain où il faut se fonder en tant que matière, résister au bouillonnement, survivre dans la température ambiante et s’éclore le moment venu pour être fertile. Les vraies œuvres d’art naissent dans la douleur. Ce domaine est aussi et surtout celui de la persévérance.

Ialtchad Presse : Des projets d’expositions ?

Brahim Tidjani : Projet en cours si Dieu le veut, avec des peintres professionnels tchadiens d’expressions contemporaines d’ici à décembre 2010 à N’Djamena.

Ialtchad Presse : S’il vous est demandé de portraiturer ialtchad, que vous vient à l’esprit ?

Brahim Tidjani : Comme son nom l’indique ialtchad est une structure médiatique qui concerne de près et même de loin tous les fils et filles du Tchad qu’elle symbolise. C’est un joyau précieux, une lumière scintillante qui alimente l’esprit humain par des informations utiles et agréables. Nous vous sommes reconnaissants pour votre apport au développement de notre société sur le chemin de la modernité. Vous faites preuve de sagesse, de talent et de professionnalisme dans l’évolution de la presse au Tchad.

Entretien réalisé par Yasmine Kaman

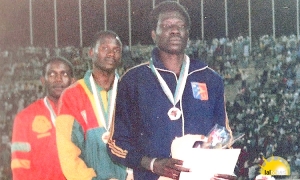

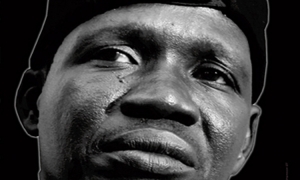

Ialtchad Presse : Qui est Paul N’Gadjadoum?

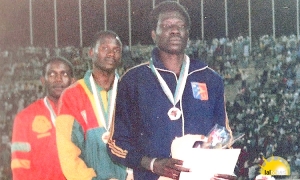

Paul N’Gadjadoum : Moi c’est Paul N’Gadjadoum, sans détour, je suis l’une des grandes figures du Sport Tchadien, un ancien champion d’Afrique, en saut en hauteur. Professeur certifié en Éducation physique et sportive. Aujourd’hui j’ai 52 ans, marié et père de 2 enfants.

Ialtchad Presse : Parlez-nous de votre carrière en quelques lignes ?

Paul N’Gadjadoum : J’étais, en fait, inspiré au départ par deux grands sauteurs en hauteur tchadiens que sont Idriss Ouya et Ahmed Senoussi. En ce temps-là, j’étais déjà au seuil de l’adolescence, et je venais régulièrement au stade pour les admirer. Ma carrière a commencé plus tard en 1974 sous la direction de deux entraineurs: Vitli Sogrine (un Russe) et Mahamat Idriss Ouya alors Ministre de la Jeunesse et des Sports. Je sautais déjà 1 m 60 et un an plus tard, en 1975 je remporte ma première médaille internationale à Yaoundé lors des premiers jeux d’Afrique centrale. Performance : 2, 05 m une progression fulgurante. Deux ans plus tard en 1977, je remporte mon premier titre de champion d’Afrique en Tunisie, j’avais alors 19 ans. Lorsque du haut du podium, saisissant mon trophée en main, et que retentissait l’hymne national au Stade de Kassar Said, je n’avais jamais cru atteindre un jour le sommet d’une telle gloire, l’émotion, me prit à l’instant même et mes yeux s’embuèrent.

Ialtchad Presse : Quel est votre record ?

Paul N’Gadjadoum : Mon record est de 2 m 17.

Ialtchad Presse : Y a-t-il des prédispositions physiques pour pratiquer le saut en hauteur ?

Paul N’Gadjadoum : Bien sûr, il y a des prédispositions physiques, mais aussi des qualités naturelles innées. C’est à dire la taille, l’envergure des segments corporels, posséder des muscles, aux fibres fines et longiligne capables de réagir instantanément au sol.

Ialtchad Presse : Le Tchad brille rarement au niveau international en athlétisme. Quels sont les handicapes de notre athlétisme ?

Paul N’Gadjadoum : L’athlétisme tchadien avait connu dans le passé des moments plein d’apothéose et ce, grâce à ses grands pionniers que sont Ahmed Issa, Idriss Ouya, Ahmed Senoussi, Yanyambal, Ahmed Kinder Degaule, pour ne citer que ceux-là. Aujourd’hui, nous assistons depuis une vingtaine d’années à une époque relativement contradictoire, même si, l’athlétisme tente de survivre en voulant s’agripper fortement à la rampe grâce à Kaltouma Nadjina. Tenez! Un coup d’œil au stade Idriss Ouya. Vous allez constater que les fausses de haut en longueur, du triple saut, et les aires de lancer de poids, de javelot, de disque, ont disparu au détriment de la pelouse du football en matière synthétique. Seule la piste de 400 m, a pu résister à cette invasion. Voyez-vous c’est erreur monumentale commise par les responsables qui ont mené une telle action. L’athlétisme depuis lors, se trouve amputé de ses disciples phares (5 au total). Le deuxième point que je tiens aussi à souligner, c’est celui de la Fédération tchadienne d’athlétisme qui, depuis, je ne sais peut être 3 ans, souffre d’une crise interne. Les conditions dans lesquelles a été organisée la dernière assemblée générale élective du 13 février 2009, ont une fois de plus entraîné un enlisement. Et la fédération internationale d’athlétisme elle aussi, compte tenue de cette crise, a arête ses subventions en direction du Tchad évidemment dans l’attente d’une solution. La fédération se trouve ainsi réduite dans ses marges de manœuvre. Voilà, en somme, la situation dans laquelle se trouve l’athlétisme tchadien. Une situation de “black-out”.

Ialtchad Presse : Quel est le meilleur souvenir de votre carrière ?

Paul N’Gadjadoum : J’en ai beaucoup (rire). Deux fois membre de la sélection africaine pour la coupe du monde d’athlétisme en 1997 où j’étais le 4ème en finale du saut en hauteur à Düsseldorf (Allemagne) et en 1981 (Rome). Et puis il y a mes titres de champion d’Afrique du saut en hauteur.

Ialtchad Presse : Merci Paul N’Gadjadoum

Paul N’Gadjadoum : Merci à vous, réussite et succès à toute l’équipe Ialtchad Presse

Propos recueillis par Fatimé Mahamat

Les taxi-moto appelés communément clando par les tchadiens sont devenus le moyen de transport urbain par excellence à Ndjamena, un moyen de transport de proximité. Ils sont visibles partout dans les carrefours et autres endroits tels que les bars et les marchés.

Les taxi-voitures ont désormais depuis quelques années des concurrents. Ce sont les taxi-moto qui son de plus en plus nombreux. Les habitués les reconnaissent plus facilement. Contrairement aux autres villes du pays à savoir Moundou, Sarh, Abéché, Pala et Bongor, le secteur de taxi-moto à N’djamena n’est pas réglementé et les activités liées à cela restent interdites. Ben-skin au Cameroun, Zémidjan au Benin, les taxi-moto sont appelés clando au Tchad.

A Moundou par exemple, ce moyen de transport urbain s’est imposé et a obligé la mairie à le réglementer. Les pilotes portent de gilets d’identification, les pièces de leurs motos et les leurs sont strictement contrôlées.

À N’Djamena, l’avènement des taxi-moto est accueilli avec soulagement par la population. Le clando est perçu comme le moyen de transport de proximité. « Le clando te laisse devant ta porte ou t’amène partout où tu veux, même à l’intérieur des quartiers là où c’est inaccessible aux taxi-voitures » nous disent certains clients en majorité des femmes. Ces femmes nous confient même qu’elles prennent le clando pour se rendre au bureau. La colère de certains chauffeurs de taxi-voiture est parfois perceptible. Ils n’hésitent pas à percuter en pleine circulation les pilotes de taxi-moto. Avec les autres usagers de la route ce n’est pas non plus le parfait amour.

Les taxi-moto font l’objet de plusieurs accusations. Ils sont source de cas d’accidents de la voie publique et d’insécurité disent les uns et les autres. Dans une note circulaire datée du 18 mars 2010 signée de l’ancien ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Ahmat Mahamat Bachir, la circulation des taxi-moto a été interdite sur l’ensemble du territoire national. Motif : perturbation de la circulation (particulièrement à N’djamena), assassinat, vol etc. Puis quelques jours plutard, la mesure est levée dans les autres villes du pays mais reste en vigueur à N’djamena.

Coup d’épais dans l’eau ! Cette mesure n’a rien changé. Les taxi-moto circulent, puisque contrairement aux autres villes, le secteur n’est pas réglementé et donc impossible de faire la différence entre les motos des usagers ordinaires et les taxi-moto. Le port de gilet d’identification est inexistant. Le nombre de ces moyens de transport augmente au quotidien. On les voit partout à travers la ville au grand bonheur de nombreux usagers, cités plus haut qui pensent que les clando sont plus rapides même s’ils se plaignent quelques fois du prix.

Taxi-moto : gagne-pain

Les activités des taxi-moto sont devenues depuis peu des activités génératrices de revenus donc classable comme activités économiques. Une journée remplie peut rapporter jusqu’à 25.000 F CFA par jour selon les pratiquants. Le secteur absorbe de nombreux sans emplois et des laisser pour compte. Abdallah, la trentaine, marié et père de quatre enfants, est clandoman. Nous l’avons rencontré dans un carrefour au quartier dembé où il exerce, il nous confie que cette activité lui permet de nourrir sa petite famille. « Je fais honnêtement mon travail et amène mes clients en toute sécurité aux endroits désirés et à des prix raisonnables » précise-il. Répondant à la question sur la mesure d’interdiction toujours en vigueur à ’Ndjamena, Abdallah conseille plutôt au ministère de tutelle la réglementation du secteur, car poursuit-il, on ne peut pas interdire les activités des taxi-moto parce que la plupart de moto-taximen sont des gens désœuvrés qui ne cherchent juste à se prendre en charge. Comme lui, beaucoup des jeunes qui sont dans cette activité plaident pour une réglementation du secteur. Cela évitera selon eux beaucoup de dérives. Richard Madjitoloum est un client que nous avons rencontré au moment où il s’apprêtait à prendre le clando pour faire des courses. Il nous lance cette phrase avec grise mine pendant la conversation avec Abdallah « il n’ya au Tchad que les taxi-voitures ne demandent jamais la destination du client. Ailleurs les clients indiquent leurs destinations avant de monter à bord. Au Tchad, on vous prend par exemple à dembé et on vous laisse à ambassatna au marché central etc. » De plus en plus tendu, Richard s’exprime sur un ton dur « laissez-nous prendre tranquillement nos clandos ». Le ministère de tutelle doit donc penser à faire œuvre utile en autorisant la circulation des taxi-motos tout en appliquant de stricts contrôles pour éviter de diverses dérives et autres accidents de la voie publique.

Sécurité et service public

Mais une chose est vraie, c’est que les clandos sont à travers leurs pilotes des dangers publics, malgré le service qu’ils peuvent rendre à la population. Leurs allures en circulation sont dignes de films d’action. Ils faufilent entre les automobiles en toute vitesse sans se soucier de la vie de leurs clients ni du tort qu’ils peuvent causer aux automobilistes. Le non respect des codes de la route et le manque d’égard vis-à-vis d’autres usagers restent à déplorer chez les pilotes des taxi-motos.

Tout de même, il faut reconnaitre que les taxi-motos à N’djamena rendent un énorme service à la population. Ils desservent les quartiers périphériques, qui sont le plus souvent inaccessibles au moyen de taxi-voitures. Comme dans les autres villes du pays ou des villes des pays africains que sont Douala, Yaoundé et N’gaoundéré (au Cameroun) ou encore Cotonou au Benin, Bangkok en Thaïlande, le secteur des taxi-moto nécessite désormais d’être canalisé par de règlements. Par exemple, l’obligation de la régularisation (pièces des motos, permis de conduire, port de casques et de gilets d’identification, respect de code de la route etc.)

Et puis une chose et non de moindre, la construction des routes doit prendre en compte les véhicules à deux roues (comme par exemple le cas de la ville de Ouagadougou au Burkina-Faso où les routes construites ont des parcelles réservées aux automobilistes et motocyclistes séparées). Cela éviterait des nombreux cas d’accidents. Les contrôles de routine doivent être assurés pour dissuader les brebis galeuses qui se glisseraient dans le secteur. Tous ceux qui voudront ou exercent ce métier doivent donc se mettre en règle vis-à-vis de l’administration publique.

Dingamnaïel Kaldé Lwanga

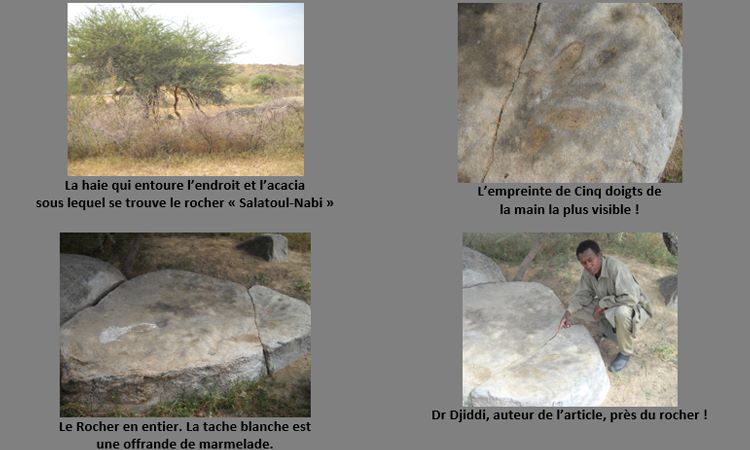

Sur l’axe Abéché-Biltine, à une cinquantaine de Kilomètres de la capitale du Ouaddaï, se trouve un endroit plus que vénéré. Il s’agit du Rocher plat dénommé « Salatoul-Rassoul». Dès l’abord l’on se rend compte que l’endroit est protégé par une haie de branchages d’épineux (acacias), à l’ombre Sud-Est d’un jeune acacia verdoyant. La haie est envahie par des herbes folles. Le rocher, plat et pas trop grand, n’est pas seul. D’autres minéraux de même espèce sont mitoyens. La particularité du Rocher «Salatoul-Rassoul» est qu’elle porte, incrustées sur sa paroi, des empreintes qui subjuguent : deux fossettes parallèles (traces de genoux ?) et une fossette isolée (front ?) ainsi que des empreintes démesurément longues de cinq doigts (mains ?) de part et d’autre de la fossette isolée. Le tout donne les traces d’un orant ayant accompli une prière mahométane suivant la qibla.

En bien observant les empreintes des mains, elles sont de loin trop grandes, comparées à une main humaine. Elles ressemblent plutôt aux empreintes d’un grand échassier ou d’un dinosaure. Ce qui intrigue le plus, c’est la possibilité de pouvoir laisser de telles traces sur une matière aussi dure qu’est la roche ! Comment est-ce possible ? Depuis quand ? Qui fut alors ce prophète qui pria en cet endroit et sur ce rocher ? Que des questions sans réponses.

«Salatoul-Rassoul», un endroit de vénération !

Quoiqu’on dise, le lieu attire bien des gens qui viennent déposer des offrandes de toute nature. Des hommes et des femmes en désespoir viennent s’y recueillir et prier. Les uns cherchent la guérison d’une maladie ou la fortune, d’autres, souvent des femmes stériles ou célibataires, s’adressent des vœux de fertilité et d’un mariage attendu qui ne vient pas.

Selon les on-dit, un trio de femmes avait, dans une époque récente, exprimé trois vœux lors d’une descente à cet endroit mystique : la premier demanda la richesse, la seconde exprima le souhait d’avoir une postérité (enfants) et la troisième, un mariage avec un Sultan. Toutes les trois femmes auraient vu leurs vœux se réaliser dans une certaine période.

«Salatoul-Rassoul» est un endroit bien insolite. Son mystère reste entier. Cependant de nombreux tchadiens ignorent son existence alors qu’il se situe à une cinquantaine de mètres de la route Abéché-Biltine intensément empruntée par les voyageurs.

Des adolescents âniers, gardiens du temple !

Lorsque nous visitâmes ce mystérieux endroit le 27 Août 2009, aucune âme n’habitait dans les parages. Seuls quelques enfants perchés sur des ânes nous observaient de loin. Juste après avoir quitté le rocher « Salatoul-Rassoul », nous vîmes les galopins à dos d’ânes se ruer vers le lieu, croyant y trouver des offrandes laissées par notre passage. Nous y fûmes pour notre curiosité et non pour une vénération. Nos jeunes âniers seraient bien déçus de se retrouver bredouilles.

Un trésor touristique ignoré !

Ce lieu mystérieux reste un endroit mal gardé. Une restauration de l’endroit s’impose ainsi que sa mise en valeur pour attirer des pèlerins et des touristes. Les collines et les ravins environnants constituent de beaux paysages pour des trekkings.

Dr Djiddi Ali Sougoudi, Médecin

La petite place de festivité d’Oumchalouba était encore déserte mais il y flottait déjà quelques banderoles et drapeaux. Il était d’ailleurs tôt encore. C’était le 1er décembre 2008, journée de la Liberté et de la Démocratie. Je venais d’arriver, la veille, en provenance de Fada, dans une vétuste ambulance du district sanitaire de l’Ennedi-Ouest. Mission : aller à la rencontre des tchadiens en détresse.

Le gouverneur de l’Ennedi, Ahmat Dari Bazine, m’a demandé d’aller à la rencontre des tchadiens expulsés de la Libye. C’étaient des émigrés tchadiens partis en quête d’un eldorado chez le voisin du Nord. Des tchadiens en infortune dont le parcours était jalonné des morts sans sépultures ni rituels, parmi lesquels une épidémie mal définie semait la mort et la peur.

De l’eldorado à l’enfer

Ils étaient 362 tchadiens entassés dans deux gros-porteurs communément appelés « 26-24 ». Arrêtés et emprisonnés depuis les terres libyennes, puis expulsés, ces compatriotes avait vu leur périple commencé à Maten-el-Serra. Fouettés par le vent, rudoyés par les conditions du voyage, affaiblis et traumatisés, ces fils de toumaï flirtaient avec la mort. La quête d’un eldorado se transforma vite en un enfer : le convoi enterra son premier mort à Ounianga et le second à Bir-Nassara (ou Yigué-Eskyi ou Puits-Neuf) dans les dunes mugissantes au Sud-Est de Faya-Largeau.

Des hommes en agonie autour d’un cadavre

Je quittai Oumchalouba vers 7 heure, accompagné de deux infirmiers, d’un brancardier et deux agents de polices. Les expulsés se trouvaient à 23 km d’Oumchalouba, sur l’axe Oumchalouba-Faya, dans l’enneri de Yiandinga, un oued serpentant dans une immense zone d’erg parsemée de butte de rochers bleuâtres, aux silhouettes de pachydermes. Une voiture de la police tchadienne qui avait escorté le convoi depuis le sol libyen avait pris le soin d’accoster les gros-porteurs en cet endroit pour éviter une dissémination d’une éventuelle maladie au sein de la population locale. Une sorte de mise en quarantaine. Les policiers m’avaient appris que les voyageurs souffraient d’éruptions cutanés, de fièvres et de faim.

Arrivé sur le lieu, je découvris un spectacle insoutenable : des hommes éparpillés çà et là sous des épineux aux ombres radines. Les uns étaient enveloppés dans des couvertures, d’autres recroquevillés sur eux-mêmes, les visages fouettés par un vent poussiéreux, les bouches aux langues saburrales et chargées et aux dents truffées de poussière et de paille. La peau sur les os, corps crasseux et les têtes envahies de tignasses rebelles, ils avaient tous l’allure d’un fauve malade. Regards lointains, attitudes figées, ils étaient sans morale et sans conviction.

Un mort sans sépulture et des vivants sans visages

52 personnes sur 362 étaient sérieusement malades dont 7 hommes étaient dans un coma. Il n’y avait aucune femme parmi les expulsés. Ils étaient pour la plupart originaires du Ouaddaï, de Biltine, d’Arada mais surtout d’Ati et d’Oum-hadjer. Ils avaient entre 17 et 45 ans et étaient tous partis pour la Libye dans l’espoir d’être riches.

La varicelle compliquée des conditions de voyage, de nutrition et de déshydratation constituait la principale cause de leur morbidité. Certains semblaient présenter des symptômes de rougeole (éruptions cutanées, catarrhe occulo-nasale, bronchites…).

Un corps sans vie, inerte, celui de Albeïne Hiréké, se trouvait coucher sous une des voitures, emmitouflé dans une couverture grise. La mort l’avait surpris dans une attitude de sommeil, le bras droit sous la tête, la gauche en flexion du coude et du poignet dont la face externe se reposait sur le sol. Un chapelet était enroulé en double tour sur ce bras qui portait aussi une montre métallique. Il était né en 1974 à Oum-hadjer. Sa mère s’appelait Kaltam Djarad et il était, de profession, éleveur. Il portait de boutons vésiculeux sur la face et son corps était en rigidité cadavérique. Sa mort datait probablement du milieu de la nuit ou de la veille. En tenant compte des lésions élémentaires cutanées, Hiréké serait mort suite à une varicelle ainsi qu’à la suite des conditions du voyage. Selon un des voyageurs, il sortait d’une prison de Bengazi. Ses compagnons ne l’avaient pas enterré faute d’eau. Dans une de ses poches, il n’avait que 30 dinars libyens et ses cartes d’identités tchadiennes (l’ancienne et la nouvelle). Un patrimoine que j’avais remis en main propre au Commandant de brigade d’Oumchalouba. À 14h j’avais ordonné d’enterrer le corps pour éviter une contamination des vivants.

Les autres malades avaient bénéficié des perfusions (Ringer, sérum salé, sérum glucosé) ainsi que d’antibiothérapie (injectables ou orales) selon les cas et les indications. Beaucoup d’entre eux présentaient des symptômes d’atteindre pulmonaires (toux, râles etc.).

J’avais passé toute la journée avec eux, surveillant les malades les plus graves, contrôlant leurs perfusions. Une citerne d’eau leur avait été livrée avec le concours du maire de la ville d’Oumchalouba.

Le soir je regagnai la bourgade d’Oumchalouba et câblai le Gouverneur de l’Ennedi par un thuraya. Altruiste et hautement humanitaire, la haute autorité régionale me laissa accéder à ma demande, celle d’apporter une alimentation carnée à ces tchadiens venus d’une terre où la viande demeurait une denrée rare. Le manque de viande, donc le défaut de protéines, n’était-elle pas une malnutrition, donc une maladie ?

Le lendemain je rejoignis mes patients, accompagnés des autorités (maire de la ville) mais aussi avec une quinzaine de caprins qui furent distribués aux sinistrés.

Un peu dégourdis et délassés, les expulsés m’accueillirent en bon samaritain. Je me précipitai pour réexaminer les comateux mais tous se tenaient sur leurs séants. Ce qui m’avait nourri d’une évanescente satisfaction personnelle. J’ai cru un moment que j’avais sauvé des vies, des vies tchadiennes !

Je découvris aussi que les chauffeurs des gros-porteurs étaient des libyens et ils parlaient un arabe étrange ou peut-être du berbère. Le plus vieux montrait des signes d’impatience teintée d’arrogance. Il prétendait avoir fini sa mission de déposer les indésirables tchadiens sur leur terroir et qu’il pouvait rebrousser chemin.

Les autorités tonnèrent à leur tour et ordonnèrent aux agités chauffeurs de convoyer les expulsés sur Arada. Ce qui fut entrepris le soir du 2 décembre 2008.

Docteur Djiddi Ali Sougoudi

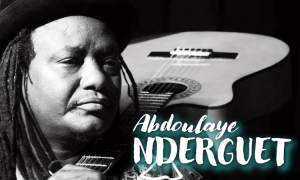

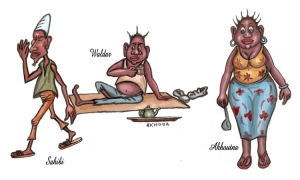

Nul ne peut ignorer que notre culture tchadienne avec toutes ses diversités, est en nette stagnation, pour ne pas dire en état de régression ,cela est dû évidement à plusieurs raisons subjectives et objectives, je peux citer parmi tant d’autres, le manque de considération et du respect aussi bien populaire et officiel à l’égard des hommes et des femmes de la culture, (artistes, humoristes, musiciens, etc.),la quasi inexistence des infrastructures à caractère culturel, à savoir les maisons culturelles, les centres de formation ,et la liste peut s’allonger. mais au-delà de toutes ces raisons qui menacent l’existence de notre riche culture tchadienne, nous devons d’abord déterminer les responsabilités qui sont à l’origine de cette régression remarquable que vit notre culture dans toutes ses formes, en commençant par la musique et les chansons traditionnelles et modernes qui ne comptent qu’une poignée des professionnels, la plus part d’entre eux sont inconnus au niveau national, tandis que les autres malgré leur notoriété médiatique et sociale .n’incarnent pas la vraie culture tchadienne, qui fût incarnée par des talentueux comme Ahmat Pecos, Ahmad Djalali et Moussa Chauffeur, quant au niveau théâtrale et cinématographique, je peux dire avec regret que jusqu’à maintenant le Tchad n’a pas pu enregistré de succès dans ce domaine, ni sur le plan populaire, ni sur le plan institutionnel, puisque tous ceux qui s’engagent dans ce genre des domaines, se heurtent finalement à des difficultés socio-économique qui les obligent à abandonner cette voie et à chercher une autre alternative, à titre d’exemple : toutes les troupes théâtrales ou presque, disparaissent après une courte durée d’existence. !!!

Quelles sont les causes déterminantes de ce fiasco culturel ?

D’après mon humble analyse, La non considération, le mépris et le rejet qui sont réservés par notre société à tous ceux qui veulent incarner, interpréter et diffuser notre culture, sont l’une des principales causes.

- Toute activité culturelle nécessite des moyens financiers et des infrastructures culturelles qui sont capables de l’accueillir, ce n’est pas le cas de notre pays qui ne dispose presque pas des salles de projection, maisons des jeunes, centres culturels, laissant la porte ouverte aux étrangers qui ouvrent des centres culturels, afin de diffuser leurs cultures.

- Le manque de conscience culturelle chez la plus part d'entre nous, qui négligent et ignorent tout ce qui est tchadien et reçoivent par contre la culture d’autrui. Exemples : un tchadien peut avoir pour lui seul une dizaine voire une centaine de cassettes et CD étrangers, mais pas une seul cassette de : Moussa Chauffeur, Kafani, Alhadj Ahmat Pecos, Issa Moussa, Youssouf Hamid, Moudjos, Alhadj Ahmat Djalali, Talino, Gazounga, Said Alkouk, Moukhtar Waddassabila, etc.

Nous pouvons certes, nous ouvrir à la culture des autres, sans que cette ouverture soit au détriment de notre propre culture.

Les responsabilités sont-t-elles partagées ?

Les responsabilités sont sans nul doute partagées entre l’individu et la société sans pour autant oublier l’Etat, qui lui aussi se taille la part du Lion dans ce cette sérieuse crise. D’abord chacun d’entre nous est appelé à respecter, avant les autres, ses valeurs culturelles et traditionnelles, les montrés aux autres, si l’occasion se présente, malheureusement, l’individu tchadien s’est désintéressé de ce devoir.

La transmission des valeurs culturelles et coutumières d’une génération à l’autre doit être garantie par la société (la famille, l’école, l’entourage…) et cette dernière doit jouer son rôle dans ce sens, cela ne se réalise qu’à travers une renaissance culturelle générale, prônée par les élites les plus influentes culturellement dans notre société, à savoir les Musiciens, les Artistes, les Journalistes, les Ecrivains, les Educateurs et tous les intellectuels.

- il faut que nos éducateurs et enseignants mettent sur pied une méthode éducative moderne et diversifiée, qui prend en considération la musique moderne, les contes populaires, la musique traditionnelle, et tous les autres aspects culturels;

- il est temps que nos décideurs politiques prennent le courage et désenclavent ce pays médiatiquement, afin que la culture tchadienne occupe sa vraie place, ne serait-ce que sur les plans national et sous régional (Télévision et Radio nationales en sens vrai tu terme);

- le ministère de la culture doit être plus actif sur le plan culturel au lieu de devenir un simple département politique, il est important donc de dire que l’existence d’une politique et d’un agenda culturels permanents, la construction des infrastructures culturelles, l’organisation des semaines culturelles, des expositions, des voyages, des concours, des prix culturels et autres, est une tâche qui incombe essentiellement au ministère de la culture;

- Nos représentations diplomatiques doivent apporter leurs contributions en ce sens, j’ai du mal à comprendre que nos ambassades ne parviennent même pas à organiser des modestes journée culturelles, pour montrer notre culture aux pays hôtes, alors leurs homologues des autres pays organisent de temps en temps des petites activités culturelles, en collaboration avec les unions estudiantines installées à l’extérieure, pour prouver aux pays qui les accueillent qu’ils sont là pour représenter diplomatiquement et aussi pour faire la diplomatie culturelle;

- Malgré le manque des moyens, les Unions estudiantines Tchadiennes ont, elles aussi, le devoir de faire connaître la Culture tchadienne partout dans le monde, en collaborant avec d’autres unions estudiantines étrangères;

- le pouvoir public est appelé également à encourager et à aider financièrement et moralement, tout initiative consistant à diffuser, moderniser et conserver notre belle culture, à créer des centres de formation en la matière, à obliger les médias publics et privés de consacrer une bonne place à la culture tchadienne, tout en récompensant tous les talentueux, bref, à réorganiser le champ culturel ,pour qu’un jour, les uns et les autres puissent connaître la valeur de leur culture, la conserver et la transmettre avec fierté à la génération future. Si chose faite, notre culture sera sans aucun doute, une culture bien existante, visible et capable de relever les défis d’une mondialisation multiforme qui ne connaît pas les frontières et ne tolère pas les cultures stagnantes.

Je ne saurai terminer sans rendre un sincère hommage au courageux cinéaste tchadien Mahamat Saleh Yacoub, ainsi qu’à tous ceux qui militent à l’intérieure comme à l’extérieure du Tchad, pour la renaissance de l’identité tchadienne.

Abdelsemi Ahmad Djibrine

A - une terre, des hommes, des animaux et des plantes.

L’homme sent toujours la chaleur de ce qu’il aime. Vers où orienter son affection si ce n’est vers son terroir ? Comment ne pas percevoir les sanglots de sa terre natale lorsque les méandres d’un destin tragiques s’unissent en bregma et portent des coups aussi fatals que compromettants ?

L’Ennedi (c’est d’elle que je veux parler), éternel paysage, bombait son bréchet en sorbet de grège et embrassait tous les peuples par son sol avenant, riche d’eau, de pâturages et de gibiers. Des hommes persécutés par d’autres hommes, des familles acculées par l’histoire, des communautés en quête de ciel bienveillant, tels des oiseaux migrateurs qui faisaient une ultime halte, trouvèrent en Ennedi une terre de refuge. Depuis plus de trois milles ans l’Ennedi accordait l’asile et le gîte à tout martyrisé qui cherchait protection. Hérodote, l’historien grec et natif d’Halicarnasse (vers 484 avant J.-C.) de passage pour la Cyrénaïque et côtoyant les plateaux en grés de l’Ennedi, baptisa les peuplades qui y habitaient « les Ethiopiens troglodytes. » Extrême méfiance de la survie obligeait, ces tribus faisaient le vide devant tous les aléas de l’histoire, dans leur agilité des biques. Depuis la visite de l’historien grec, des peuples sont venus de tous les horizons pour peupler les coins les plus retranchés, les vallées les plus foisonnantes de gibiers, les pâturages les plus accueillantes et les points les plus aquifères. La montagne leur servait de forteresse, de bouclier et de refuge dans le cas de moindre alerte!

Le climat, jaloux de l’hospitalité de ce terroir, décida d’instaurer sa dictature d’assèchement et les terres humides se vidèrent de leur vitalité, s’essorant comme des peaux de chagrin. Les hommes se rendirent compte que la terre, en cet endroit-là, ne voulait plus les contenir. Des grands exodes vers le Sud se présentèrent comme une nécessité. Les hommes hommes poussèrent alors leurs vaches aux cornes en rapières pour descendre vers le Bhar-el-ghazel pour fonder le royaume mythique du Kanem. Tous ne furent pas partis et les uns s’obstinèrent à braver la sécheresse et à jurer fidélité à leur matrice. Des hommes sont certes restés, mais aussi les animaux et les plantes dont la présence contrastante continue de subjuguer l’esprit des hommes et des sciences.

De nos jours, parmi ces dévoués parmi les dévoués, se trouvent les crocodilus niloticus, proches congénères du crocodile du Nil et retranchés dans les gorges du Guelta d’Archy. Ces sauriens, sobriété impose, réduisent leur physiologie et leur anatomie pour parer à la rudesse de la terre ennedienne devenue radine. Maîtres incontestés des eaux intarissables du Guelta, les seuls sauriens rescapés de tout le Sahara perpétuent leur existence par un pacte avec le dieu de la survie. Ils hébètent les visiteurs par leur présence insolite et inattendue. Majestueux, ils communiquent leur hospitalité en cédant les berges et les bans d’Archy par une apnée discrète dans les profondeurs de leur biotope.

Les damans, grassouillets ruminants, se jettent du haut des acacias au signal de leur factionnaire en poste et regagnent leurs terriers creusés dans l’âme des montagnes. Après le passage du passant qui passe son chemin, objet de leur précipitation vers les abris, ces sortes de suricates de l’Ennedi répondent à l’appel des bourgeons et feuilles des acacias et savonniers.

Le mouflon à machette scrute l’horizon du haut d’un piémont avant de regagner la vallée et dévorer les gousses d’arbres généreux.

Les fouettes-queues, localement appelés dounedoune et scientifiquement l’uromastyx dispar dispar, nuques collées aux parois des rochers, résistent aux efforts des bergers qui raffolent leur chair douce et savoureuse. Quand le soleil bascule de son zénith et ses rayons portent la chasuble de la clémence, ces lézards de palmiers se lancent en quête d’une nourriture frugale. Leurs ébats amoureux se bercent aux roucoulements des colombes bleues qui, elles-mêmes, vivent leurs amours, gésiers remplis des graines sauvages providentielles.

L’oiseau lourd ou l’outarde ou localement kourouloukou, chair susceptible de réveiller la virilité évanescente d’un prince du Golfe, accorde peu d’attention à sa sécurité précaire et déambule de gommier en gommier, en glanage des gommes arabiques qu’elle avale avec appétit.

Les lycaons, carnassiers voraces, rebelles et faussant compagnie au chien qui a accepté son adoption par l’homme, vivent en meutes solidaires depuis la nuit du temps et défient l’homme de l’Ennedi en s’attaquant à tout animal domestique loin des pâtres.

L’hyène dans sa robe rayée, son train bas et son garrot haut, jette mufle en l’air, avant d’engager nuitamment un assaut meurtrier dans une bergerie mal gardée. Ses crocs de plusieurs tonnes se serrent sur sa proie qu’elle emporte vers sa tanière, semant les bergers qui se lancent à ses trousses.

Le chacal, bruyant par ses glapissements nocturnes, a vainement tenté d’avertir les chevriers de l’arrivée inamicale de sa lointaine parente, l’hyène, à qui il emboîte les pas avec prudence. Profitant du tohu-bohu occasionné par la visite de la dame hyène, le malicieux chacal s’approche à son tour de l’enclos des cabris et s’empare d’un agneau qu’il l’étouffe entre ses crocs effilés.

Bien qu’en mutation régressive, la terre de l’Ennedi reste encore un havre d’une flore variée : de l’anodin et commun Caletropus procera ou sanou à l’Acacia aegytiaca et autre Cornulaca monocantha, en passant par l’Acacia scorpioïde ou téréli, l’Acacia seyal ou Edzri, l’Aristida plumosa ou maly, l’Acacia radiana ou téhi, Hyphaena thebaïca ou palmier-doum, Panicum turgidum ou guin-chi, Salvadora persica ou ouyou, Boscia augustifolia ou arkinn, Acacia laeta ou touhou-i, Phoenix daeta ou timi (palmier dattier) etc… Une mystérieuse plante subsiste encore dans la gorge rocheuse humide de Bachikélé et ses congénères se trouvent à trois mille kilomètres, au Cameroun. Cette présence insolite laisse inextinguible et inoxydable la mémoire de l’Ennedi à sauvegarder ses vieilles relations hospitalières. Une mémoire taillée dans le roc et gravée sur le papyrus des temps pharaoniques.

Dès les premières pluies d’une saison peu grippe-sou, la vie végétale ressurgit et chaque plante donne sa dîme à l’homme et aux animaux. Les plus démunis des arbres servent aussi à quelque chose, par exemple servir de support à une niche ou à un nid d’oiseau.

Cette narration qui apparaît de prime abord comme une éloquence à la nature est loin d'être l'objet de mon opinion. En effet des drames qu'a connus l'Ennedi seront relatés dans un second article qui sera intitulé: les sanglots de l'Ennedi (2)

(à suivre donc!)

Sidimi Djiddi Ali Sougoudi

Les rites sexuels d’origine préhistoriques ne sont jamais regardés en face. Nul n’osait et n’ose le faire tant ils sont mystérieux, choquant et affreux. La prostitution sacrée, le droit de cuissage (femme confiée à un monarque pour un temps avant de regagner son futur conjoint), le culte de lingam et du yoni, la circoncision sont les vestiges les plus connus de ces pratiques mystérieuses dont la propagation a été universelle et dont le rôle, dans la formation des religions et des sociétés, a été capital. L’accouplement bestial (entre Eve et le serpent) fait apparaître une hypothèse surprenante sur les origines de l’humanité. L’accouplement rituel entre une prêtresse et un prêtre (ainsi que les fidèles entre eux) a été un usage si répandu que, au temps d’Hérodote, « sauf les grecs et les égyptiens, tous les peuples faisaient l’amour dans les temples.» En 1877 le clergé orthodoxe tolérait encore - une fois par an- des accouplements de fidèles dans une église chrétienne.

Ne faut-il alors survoler une foule de croyances, superstitions, usages sociaux ou religieux pour édifier les esprits sur l’arlequinade de ces pratiques ?

1 - les cultes sexuels : la femme et l’animal.

Pendant une période certainement très longue, il a existé partout une cérémonie consistant à livrer les femmes vierges à des animaux, en vue de défloration.

* le bouc de Mendès : la ville de Mendès en Égypte vénérait le bouc et ses habitants avaient une cérémonie religieuse au cours de laquelle une femme et un bouc étaient accouplés.

* le rite de Kenelcunnil (Irlande) : dans cette partie de l’Irlande, près de l’Ulster, les païens de l’époque procédaient à un accouplement d’un homme et un animal. A l’occasion d’une intronisation du roi, la tribu se réunissait autour d’une jument blanche. L’homme destiné à devenir roi devait s’accoupler en public avec la jument. Ensuite l’animal était égorgé et la viande cuite. Le futur roi devait prendre un bain dans le bouillon (rite de baptême) tandis que la chair était partagée (communion) entre lui et les membres de la tribu. Cette cérémonie regroupait quatre rites : accouplement, meurtre, baptême et communion.

* de nos jours chez certaines peuplades totéistes d’Afrique ou d’ailleurs, le jeune homme doit avoir commerce avec un animal vivant ou avec le premier gibier tué, lors de l’initiation.

*l’asvamedha dans l’Inde ancienne : l’on sacrifiait un cheval en l’étranglant (sans égorger) ou étouffé par des étoffes précieuses. Les femmes du roi faisaient une procession autour du cadavre, trois fois vers la droite et trois fois à gauche. La première épouse s’approchait du corps de l’animal, saisissait le membre viril du cheval et le faisait entrer dans son …vagin.

*Stavorinus, un hollandais qui voyagea dans l’Inde entre 1768 et 1771 notait que les femmes et les hommes s’accouplaient aux animaux dans la localité de Batna. Une femme indigène avait voulu assouvir sa fureur érotique avec un étalon. Cela lui coûta la vie quelques heures plus tard.

2 - l’accouplement rituel :

Le mot harem dériverait du HRM selon Pierre Gordon et désignait le lieu sacré, le sanctuaire en plein air. D’où la notion de la présence des femmes dans les sanctuaires en vue de l’accouplement rituel.

En Afrique, chez les Yorouba du Nigeria du Sud, la cérémonie de l’accouplement rituel commence par l’union entre le prêtre et la prêtresse. Ensuite les fidèles s’isolent par couples dans les ténèbres. Les hommes doivent prendre autant des partenaires qu’ils le peuvent. Dans une secte de la tribu de Balouba, les femmes doivent se livrer à tous les hommes présents à la réunion.

La « danse des chefs » chez les bushmen : au cours de cette danse les femmes se rangent en cercle. Le « chef », le sorcier et le magicien se place au centre. Lorsque la danse commence, le chef se met à sauter à quatre pattes comme un animal. Les danseuses s’agitent alors en prenant les postions les plus licencieuses. Au bout d’un moment le chef bondit sur la femme la plus avantageuse sur le point de vue de la lascivité.

3 - la défloration rituelle : (la défloration = faire perdre la virginité d’une fille)

Pendant une longue période, les hommes reçurent leurs épouses des animaux. La défloration rituelle a continué, l’animal étant remplacé par un prêtre, un roi, un étranger etc.

- La nuit de noces : dans de nombreuses traditions anciennes appartenant à toutes les religions de la terre, il fut jadis une époque où les filles étaient obligées d’aller se faire déflorer par des religieux vivant dans les forêts, revêtus de peaux de bêtes et de cornes d’animaux. Ces religieux préhistoriques appartenaient à des confréries initiatiques. Ils étaient hommes-taureaux, hommes-chevaux, hommes-loups, hommes-lions. Ils revêtaient pour l’occasion selon le cas la dépouille de l’un ou de l’autre de ces animaux. Les hommes-lions existent de nos jours dans le Sud du Tchad mais l’on ne sait s’ils jouent aux rites de défloration !

- La défloration matriarcale : c’est la défloration rituelle par les femmes dans le matriarcat. L’animal, la femme et l’homme ont exercé tour à tour la fonction de déflorateur, dont le mari est devenu le titulaire dans les sociétés

Musulmanes et chrétiennes patriarcales. À une époque reculée, la défloration de la jeune fille par une femme constituait un rite très répandu.

Au Pérou, la mère déflore sa fille dans un lieu public. C’est également le cas au Kamtchatka et à Madagascar. Aux Philippines et en Afrique centrale, la défloration est effectuée par les vieilles femmes du clan. Elle est souvent suivie de la dilatation forcée du vagin.

Au Béloutchistan, elle est pratiquée avec un rasoir.

Diodore de Sicile parla des mœurs des habitants des îles de Baléares : « pendant le festin de noces, les parents et les amis vont l’un après l’autre, depuis le premier jusqu’au dernier, d’après le rang d’âge, jouir des faveurs de la mariée. Le jeune époux est toujours le dernier qui reçoive cet honneur.

En Océanie, chez les tribus Aruntas, le fiancé confie sa future épouse à plusieurs de ses amis qui l’entraînent dans la brousse où ils la déflorent avec un couteau de pierre, avant d’avoir des relations sexuelles avec elle. Les autres hommes de la tribu peuvent se satisfaire autant. Le jour de la cérémonie, la fille vient s’asseoir sur les genoux de sa mère et pleure. Le fiancé la demande en mariage. La mère prend la main de sa fille et celle de son futur gendre, les met l’une dans l’autre. Le mariage est considéré comme conclu. La fiancée passe sa nuit de noce… chez sa maman !

Aux îles Marquises, les invités participent à la nuit nuptiale, du plus vieux aux plus jeunes.

La défloration avant la puberté est une coutume plus particulière à l’Inde. Chez les Todas, elle est pratiquée par un homme venu d’une tribu voisine et qui passe la nuit avec la fillette.

Au Cambodge, c’était le prêtre qui déflorait la fille pendant la cérémonie avec son doigt trempé dans du vin. Ensuite le vin est bu par la famille du mari.

La défloration aux enchères : actuellement la défloration rituelle est pratiquée en Afrique. Elle s’est occidentalisée, donc commercialisée. Quelquefois le jeune époux noir, après la cérémonie du mariage met la défloration de sa femme aux enchères. Le bénéficiaire de l’adjudication est enfermé dans une case avec la jeune femme et le mari attend à la porte.

4 - Le mariage par le rapt et violence

Autrefois, quand la bête déflorait les filles, celles-ci, effrayées, prenaient la fuite. Une rejointe, on devait user de violence pour la ramener et on la contraignait à subir l’assaut de la bête qui, probablement, était quelquefois mortel.

La fuite de la femme et sa capture ont dû tellement impressionner nos lointains ancêtres qu’à une époque récente il se pratiquait la fuite de la femme, la poursuite de l’homme et la résistance simulée de la fuyarde. Une vierge prend toujours la fuite. Il s’en toujours une poursuite et parfois une lutte.

Dans les régions du Nord du Tchad, chez les Toubous (Gorane) ce rite est toujours d’actualité. La fille est d’abord prise par un enlèvement socialement accepté après la « fatiha » ou dot. Le fiancé et les siens doivent impérativement veiller sur elle pour l’empêcher de s’évader. Au moment du rapt il peut s’en suivre une violence, si la jeune fille est entourée de ses amies ou parents collatéraux.

En Laponie, il n’existait naguère de mariage que par enlèvement et la plus grande violence y présidait. De même qu’en Océanie.

Chez les Araucans, le mariage traditionnel consiste en un rapt d’une rare violence.

En Russie, en milieu chrétien, le fouet jouait un rôle important au siècle dernier. Il figurait dans chaque foyer et c’était un devoir pour le mari de fouetter son épouse. Au BET qui est trop loin de la Russie, « angouli-karah », la cravache en cuir d’hippopotame est très souvent employée pour mener la fiancée récalcitrante. Elle est l'emblème qui accompagne tout nouveau marié qui la brandit en toute circonstance.

5 - la prostitution rituelle :

Les cités sacerdotales et les temples ont pris la suite des anciens cultes en plein air. Il y eut des accouplements rituels. C’était la prostitution sacrée !

Hérodote disait : « il y avait à Babylone un temple de Mylitta. Toute femme née dans le pays était obligée, une fois dans sa vie de se rendre à ce temple pour s’y livrer à un étranger. »

Chez les arméniens les filles de gens distingués se prostituaient dans les temples d’Anaitis pendant très longtemps avant de se marier.

En Lydie, les filles s’adonnaient dans les temples à la prostitution, puis se mariaient en apportant comme dot le fruit de leur prostitution. Dans ce royaume de Lydie, au II° siècle, Aurélia Aemilia reçut d’un Oracle le conseil impératif d’aller se prostituer dans le temple comme c’avait été la coutume de ses ancêtres (coutume tombé en désuétude à son époque.)

À Babylone, le mariage consistait en une vente aux enchères. Les plus jolies femmes trouvaient sur-le-champ des maris opulents qui payaient le prix fort. Le produit de la vente était partagé entre les hommes qui consentaient à prendre pour épouses les plus laides et celles qui n’avaient pas trouvé acheteur. Ce marché de filles avait lieu dans chaque ville deux fois par an ; il était présidé par trois habitants connus pour leur honnêteté.

Les Sonah du proche orient étaient des prostituées au service de sa grande déesse.

À Jérusalem, dans l’enceinte du temple, des femmes devaient vivre confinées dans des cellules. Elles tissaient des vêtements pour les pieux sacrés qui étaient des piliers, colonnes, obélisques et phalles qui reproduisent l’organe sexuel masculin. Il y avait dans les temples des hommes consacrés qui s’acquittaient d’une fonction religieuse : défloration des vierges. Ces hommes furent chassés du temple à une époque où fut publiée la défense d’y apporter le prix de la prostitution.

6 - la dot

La dot apportée par l’épouse au mari est constituée à l’origine par le salaire de prostitution de jeunes filles. Ce genre de tribut, quand les mœurs évoluent, sera versé par un cadeau fait par le beau-père.

Le tombeau du père de crésus – Alyatte- avait été payé avec la contribution des marchands, des artisans et des prostituées. La part de celles-ci était la plus considérable.

A Hiérapolis, près de l’Euphrate, des femmes se tenaient assises devant le temple pour faire commerce de leurs corps. Le gain était soit utilisé pour obtenir la protection de la déesse soit pour se constituer une dot en vue de se marier.

Dans la nouvelle Numidie, à Cicca, existait une colonie phénicienne qui se rendait dans les temples pour se prostituer et amasser une dot. La coutume fut supprimée par l’empereur Constantin.

Dans l’île de Chypre, le soir venu, les femmes avaient coutume d’errer sur les rivages dans le but de séduire les étrangers. Toutes les filles qui naissaient à Chypre étaient vouées au service de la déesse et devaient s’offrir aux hommes.

En Grèce, pour le culte d’Aphrodite à Corinthe, les femmes libres venaient se prostituer dans le temple du Mont Eryix qui était aussi ancien que riche, dans l’enceinte duquel d’innombrables colombes, oiseaux consacrés à Aphrodite étaient nourris.

7 - La prostitution hospitalière

Si les grands de ce monde peuvent bénéficier du droit de cuissage, la prostitution hospitalière est une adaptation à l’usage des gens communs.

En Perse, une coutume existait à l’époque où Alexandre Le Grand envahit la Perse. Lors d’une invitation, quand un mari organisait un dîner, pendant le festin et le vin, ses épouses se déshabillaient. C’était une invite à l’accouplement.

La tribu africaine des Wagogo, on pratique l’échange des femmes entre les amis. C’est également le cas des Basouto.

Chez les gallois, dans la confrérie de chevalerie, quand un membre de la secte visite un autre, celui-ci laisse son hôte avec sa femme, prétextant aller donner de l’avoine au cheval du visiteur. Celui-ci consomme alors la femme.

En Suisse, en juillet 1760, il subsistait un genre de prostitution hospitalière.

Parler des rites sexuels dans le monde est une tâche titanesque. La liste des bizarreries sexuelles est longue, très longue. En apportant ces quelques repères, j’ose croire que beaucoup auront compris que la sexualité est multiple dans ses rites. Ce qui est une infamie ou une outrance dans certains milieux demeure une vertu dans d’autres endroits. Comme quoi à chacun son passé et surtout à chacun ses coutumes et ses convenances. Les hommes du passé lointain nous auraient huée s’ils apprennent que l’on fait l’amour le sexe enveloppé dans des caoutchoucs (condom) ou l’on s’échange des salives lors de kiss french. Cependant il n’est pas interdit de jeter un regard dans la préhistoire de nos rites sexuels qui subjuguent par leurs singularités et leurs monstruosités.

Sidimi Djiddi Ali Sougoudi

- Arts & Culture

- Musique

- Mode-Beauté

- Divertissement

- Sports

- Mon Pays