A la Une

- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…

- Départ de l’armée française, merci président Mahamat

- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?

- Cérémonie de désengagement des troupes françaises

- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…

- Succès Masra, au bout de l’inconstance

- Élection Sénatoriale : l’ANGE annonce la liste des…

- Résultats législatifs : Quelle Assemblée ? Quel Sénat ?

- Les tendances de sécurité en Afrique en 2024

- Le Parti Alwihda conteste les résultats de l'élection

Ialtchad (1563)

L’avenue du 10 octobre est impraticable pour cause des inondations. Immersion avec un usager qui raconte un calvaire quotidien. Reportage.

Djaskel peine à dégager l’eau qui s’est logée dans le moteur de sa moto lorsque sa moto s’est retrouvée dans un bourbier sur l’avenue du 10 octobre. « Cette route, ce n’est pas la peine de l’emprunter », dit-il sur un ton furieux. Les enfants qui campent sur cette avenue lui avaient pourtant déconseillé quand il voulait s’engager.

Ce samedi 29 août, l’avenue du 10 octobre est devenue dans sa portion la plus importante un fleuve en ville. Près de 200 mètres sont sous les eaux. L’avenue est difficile à carrosser. Quelques piétons, motocyclistes et automobilistes s’aventurent quand même.

Avenue risquée

Hamid, le taximan, était au volant de sa voiture. Il entre lui aussi dans une crevasse sur la même avenue. Le moteur de son véhicule est submergé par l’eau. Et s’étouffe comme celui de la moto de Djaskel. Avec à l’aide des enfants qui passent leurs journées là, il sort sa voiture des eaux. « C’est un risque d’emprunter cette voie. Regardez, ma voiture », s’est-il enflammé. Le risque est partout sur l’avenue du 10 octobre cette année. Elle était déjà difficilement praticable avant la saison de pluies parce que sa dégradation était avancée. Et les pluies torrentielles ont fini par l’achever. Le niveau de l’eau est tellement haut les pirogues naviguent sur l’asphalte.

Aussi, le plus dangereux dans ce calvaire, c’est la présence des grands et profonds nids-de-poule sur cette voie. Cela rend le passage difficile. « Il y a un grand trou de côté. Il se raconte qu’il y a quelques jours, un piroguier et un motocycliste sont entrés en collision », dit Djaskel qui trouve drôle qu’il ait ce genre de collision. Selon les résidents, l’avenue du 10 octobre est submergée par les eaux des deux bassins de rétention dont les canaux de drainage sont obstrués. « Il y a des canaux mais ils sont trop petits. En plus, ils sont bouchés », fait remarquer Djaskel.

Deux choix

Les usagers ont deux choix. Le premier choix c’est de prendre le risque de l’emprunter. Le deuxième choix reste le contournement. Si certains conducteurs prennent le risque de passer par là, ils doivent être guidés par des enfants qui maîtrisent mieux la position des nids-de-poule. Mais beaucoup d’usagers choisissent le contournement. Les conducteurs des bus commerciaux préfèrent s’engager sur la rue qui passe devant le marché de mil d’Habbena. Cette rue, bien que non aménagée, fait leur affaire. « C’est mieux de passer ici que d’endommager son engin sur le goudron », conseille un chauffeur de bus commercial. Les véhicules des particuliers, quant à eux, empruntent l’avenue Pascal Yoadimnadji ou par la voie de contournement de Ndjari par le Palais du 15 janvier.

Conséquences

Les inondations sur l’avenue du 10 octobre ne sont pas sans conséquence économiques. Les boutiques, les ateliers, les alimentations sur cette avenue sont fermées faute de clients. Les commerçants sont financièrement impactés. Les embouteillages sur l’avenue Pascal Yoadimnadji sont quotidiens aux heures de pointe. Mais tout malheur à son aspect positif. De ces eaux stagnantes, des jeunes en tirent profit. L’avenue est transformée en une gigantesque station de lavage de motos, « 300 F CFA la moto », dit un jeune.

Les usagers de l’avenue du 10 octobre sont exaspérés par cette situation. En attendant la fin de la saison des pluies, ils espèrent que la Mairie du 7e arrondissement peut encore sauver cette avenue. « Il suffit de curer les caniveaux pour dégager ces eaux », dit Djaskel.

Christian Allahdjim

Fondé en 1986 par l’archidiocèse de N’Djamena, le centre culturel Al Mouna se veut un centre qui promeut le vivre-ensemble. Ialtchad Presse vous amène à la découverte de cet important centre. C’est le premier article d’une série sur les lieux de culture de N’Djamena, capitale tchadienne. Reportage.

Le Centre culturel Al Mouna (ALM) est situé à Djambal Barh, un très vieux quartier du 3e arrondissement de la ville de N’Djamena. C’est une initiative de l’ancien archevêque de N’Djamena Charles Vandam et de la sœur Nadia Karake, une religieuse libanaise. Al Mouna signifie le désir et l’espoir, en langue en arabe. Il est créé en 1986, au lendemain des guerres successives entre Tchadiens qui ont commencé au nord, ensuite à l’est, à l’ouest, au sud et partout et qui a culminé au cœur de la capitale tchadienne, N’Djamena en 1979 et en 1980. Selon l’actuelle directrice du centre, sœur Aida Yazbeck, c’est pour panser les plaies de ces douloureux événement que le centre a été créé. « Cette guerre a créé beaucoup de divisions entre les Tchadiens. C'est pourquoi l'Église a réfléchi sur ce qu’il faut pour vraiment refaire l'unité du pays. C'était sur cette idée que les initiateurs se sont dit que la meilleure chose à faire serait de créer un centre culturel dans lequel les Tchadiens viendront s'asseoir, réfléchir et travailler ensemble », dit-elle.

Un centre multidimensionnel

Au début de l’aventure, le centre Al Mouna n’était qu’une modeste bibliothèque, dit la directrice. Mais cela n’a pas exclu le caractère éducatif qu’ont voulu les créateurs. « Le centre rassemblait des gens pour parler, tenir des conférences, des colloques. Et petit à petit, il a grandi », explique sœur Aida. Cependant, il y a quelque chose qui manquait à la bibliothèque : les livres sur l’histoire du Tchad écrits par des Tchadiens. Et comme la nature a horreur du vide, les responsables du centre ont décidé de lui adjoindre une maison d’édition. « C'était toujours les étrangers qui écrivaient sur l'histoire du Tchad. Ainsi le centre est devenu une maison d'édition, spécialisée sur l’histoire du Tchad écrit par les Tchadiens », insiste la directrice.

Fidèle à sa mission de rebâtir l’unité nationale, le centre Al Mouna fait de la formation sa pierre angulaire. Plusieurs types de formations sont offerts. Il y a les langues : le français, l’arabe et l’anglais y sont enseignés. « Les langues sont des moyens de communication, ce sont les véhicules de la communication. C'est important de l’enseigner », martèle sœur Aida Yazbeck. Il y a aussi des cours de musique. Le centre Al Mouna accompagne les artistes en donnant des cours de perfectionnement. D’ailleurs, un second forum des artistes est en cours de préparation, selon la directrice. Et ce n’est pas tout. Pour aider à la cohabitation pacifique, le centre Al Mouna a initié une formation en continu sur le vivre-ensemble, le leadership, la gestion de conflit. Cette formation qui est à sa 7ème année s’adresse à la jeunesse, aux religieux, aux associations, aux chefs coutumiers et aux administrateurs. Sœur Aida Yazbeck souligne l’importance de cette formation, « comme nous vivons ensemble, ne vivons pas en parallèle. Cohabitons ! Il faut trouver les biens faits de la cohabitation, les expliquer, sensibiliser les Tchadiens sur cela. Bref, recréer notre citoyenneté. Qu’on s'identifie en disant « je suis Tchadienne, je suis Tchadien », je ne suis pas de telle ethnie, de telle religion. C’est important. » Ce programme n’est pas offert seulement à N’Djamena. Il est aussi disponible dans les villes telles que Sarh, Abéché, Moundou, Mongo.

Dire du Centre AL Mouna, centre multidimensionnel n’est ni un slogan ni une vaine qualification, le centre fait aussi dans la promotion des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Un cours en Informatique est offert pour lutter contre l’analphabétisme technologique. Pour ses activités, le centre dispose de tous les conforts pour leur réalisation. « Dans ce centre, on a la possibilité d'accueillir beaucoup de gens dans notre grand auditorium. On a aussi des grandes salles », assure la directrice. En plus de ces services, le centre dispose d’un service de traduction avec des matériels performants. Tout cela permet au centre de générer des recettes et de couvrir certaines de ses charges.

Interrogée sur le niveau de fréquentation de son organisation, la directrice s’est montrée satisfaite. « Le taux de fréquentation dépend des périodes et des activités que nous menons. À la bibliothèque, nous avons 80%, un taux assez élevé. Quand nous offrons des formations, nous sommes à 100% », se réjouit-elle. La sœur directrice donne un exemple sur le rôle joué par les jeunes dans la prévention du coronavirus. « Les jeunes sont très réactifs. Nous avons formé 200 bénévoles qui ont fait des porte-à-porte, dans nos différents arrondissements et quartiers. Ils ont formé et appris à leurs compatriotes comment se prévenir de la Covid-19 avec les moyens simples », dit-elle.

Difficultés

Le travail qu’abat le centre est énorme. Et les difficultés n’en manquent pas. « Une des grandes difficultés, c’est le financement de ce centre », affirme la sœur Aida. Elle précise, « nous dépendons du ministère de la Culture, mais il n'offre pas aux centres culturels que nous sommes un appui financier ». Cela ne permet pas au centre de supporter certaines charges. Mais ce qu’apprécie la sœur directrice, c’est la facilité avec laquelle les autorisations pour les activités du centre sont délivrées par les responsables du Ministère. « Quand on fait une demande, les autorisations nous sont données facilement, parce que le centre est connu. Sur ce point, la collaboration est bonne », se félicite sœur Aida Yazbeck.

Christian Allahdjim

Orthom L’Or

Trois jours après que l’inondation d’une partie du quartier Amtoukouin, le carré 41 est un carré fantôme. Reportage.

Adoum Hassan s’active à enlever les tôles et les chevrons de leurs maisons écroulées. Le 20 août, sa famille et lui ont perdu 10 chambres à la suite de l’inondation. Juste dehors, des adolescents se plaisent à prendre un bain dans les eaux stagnantes. Pendant ce temps, quelques rescapés évacuent leurs derniers effets mis à l’abri chez des voisins. Un piroguier navigue là à la recherche de potentiels clients.

Sur le balcon d’un étage, une femme nous montre sa concession complètement inondée. La situation était pareille en 2016, nous dit-elle. « C’est 3 ans après qu’on a pu reconstruire et nous réinstaller. Et voilà que cette année, 6 sur 10 de nos chambres se sont écroulées », se désole-t-elle. En attendant de trouver où se loger, ses enfants et elle sont accueillis par un voisin. Un peu loin sur la terre sèche, une femme est en train de rassembler ses tasses dans un pagne. À côté d’elle, un groupe de jeunes pressent les matelas pour les sécher rapidement. Tous sont le point de départ.

Le carré 41 du quartier Amtoukouin dans le 8e arrondissement est un carré fantôme. « Nous abandonnons le quartier. L’État n’a qu’à faire une réserve », lance un jeune homme qui se fait pousser dans une grosse bassine installée sur les eaux. Le carré 41 est bien vide. Ses habitants sont partis comme emportés par les eaux. Les portails bien cadenassés ou ouverts décrivent, alignés les uns après les autres, pas une âme qui occupe les lieux. Un silence absolu règne sur les lieux. On entend quelques coassements des crapauds. Les inondations ont eu raison des résidents qui résistaient encore. Ils ont fini par abandonner leurs maisons.

Le manque d’assistance

« Vous faites le recensement des victimes ? » Cette question nous a été posée durant toute la tournée que nous avons faite pour constater les dégâts des inondations. « Désolé, nous sommes journalistes. Nous sommes là pour témoigner de la catastrophe qui vous arrive. » Ils rajoutent, « c’est bien, montrez aux responsables notre misère ». Ces fréquents échanges démontrent combien les victimes attendent impatiemment de l’aide. Lorsqu’on leur demande, avez-vous reçu de l’aide ? « Aucun responsable n’est venu constater de visu les dégâts », disent à l’unanimité les victimes. Selon les victimes depuis le premier jour aucune autorité n’est venue s’enquérir de la situation. Ils disent avoir reçu la visite des policiers nerveux venus leur jeter des bombes lacrymogènes. Une information que confirme le chef de carré, Oumar Mahamat Makaye.

Selon le chef de carré, la situation est critique et nécessite une réponse urgente, mais les autorités communales sont restées de marbre. Pour lui, la première action à entreprendre est l’évacuation des eaux pour libérer le carré. « L’État a des moyens pour faire ce travail à moins que des gens n’aient pas la volonté de nous aider », dit-il.

Toujours selon Oumar Mahamat Makaye, le problème est simple à régler. « Il faut rediriger les eaux venues du 7e arrondissement ailleurs. Elles ne trouvent pas de passage pour se jeter dans le grand canal de N’Djari. C’est cela qui crée l’inondation du carré 41 de notre quartier. Il faut évacuer ces eaux peut encore sauver certaines concessions de l’effondrement », dit-il. Un avis que partage Adoum Hassan qui en appelle à l’aide le président de la République : « tout ce que nous voulons c’est qu’on nous évacue les eaux. Que le Maréchal prenne les choses en main et nous vienne en aide », insiste-t-il.

De l’aide, les sinistrés en ont besoin. Si nos confrères ont relayé l’information hier disant que le ministère de la Santé publique et de la solidarité nationale à travers l’ONASA a assisté les victimes du 8e arrondissement avec des vivres, le chef de carré 41 dit n’être informé de rien. Il continue à condamner l’inaction des autorités communales du 8e arrondissement. Ils les accusent de jouer le médecin après la mort. « Au lieu de curer les canaux de drainage dès le début de la saison, c’est maintenant qu’elles courent de gauche à droite pour le faire », regrette-t-il. Or, dit-il, si ce travail a été fait en amont, cette situation allait être évitée.

En attendant que le carré se vide de ses eaux, Oumar Mahamat Mackaye demande avec insistance aux autorités communales du 8e arrondissement d’étudier les faisabilités pour drainer les eaux qui viennent du 7e arrondissement hors de la ville.

Christian Allahdjim

L’histoire se répète au quartier Amtoukouin dans le 8ème arrondissement de N’Djamena. Tout un carré s’est réveillé submergé par les eaux de pluie. Reportage au cœur d’une catastrophe naturelle. Reportage.

Jeudi 20 août 2020. Le ciel nuageux continue de gronder. Malgré cela, nous prenions la route du 8e arrondissement. C’est tout un quartier inondé de la ville de N’Djamena qui nous accueille. Sur les visages des résidents, consternation et désolation se lisaient au premier regard. Sur le terrain, c’est la catastrophe. Des images bouleversantes. De l’eau partout. Au petit matin de ce jeudi, une grosse pluie d’au moins quatre heures a submergé la capitale tchadienne. Et le carré 41 du quartier Amtoukouin dans le 8ème arrondissement de la ville de N’Djamena a subi les effets.

Djibrine Mahamat, yeux hagards, fouille vainement dans les eaux de sa cour pour retrouver sa carte nationale d’identité. Il vient d’assister impuissant à l’écroulement de ses quatre chambres où il loge avec sa famille. Pour lui, c’est un cataclysme. Fort heureusement, ils ont évacué leurs effets bien avant. Au moment de publier cet article, lui et sa famille ne savent pas où loger. Néanmoins, il nous informe qu’ils iront passer sa nuit dans une mosquée.

Comme lui, ce sont des centaines de familles qui ont vu leurs habitations submergées par les eaux ou écroulées dans le carré 41. Les eaux ont monté à une hauteur d’un mètre. Par endroit, elles sont à 1,5 m. C’est le sauve-qui-peut. Les victimes ne savent à quel saint se vouer. D’un côté, il y a celles qui évacuent leurs effets dans l’eau pour les installer sur les estrades des voisins. De l’autre, ceux qui tentent de barricader l’entrée de leurs concessions avec des sacs de sable, de remblai.

Chez les autres voisinages, c’est le désespoir. Dans une chambre à côté, un homme désespéré refuse de céder aux supplications de ses voisins. Il s’est barricadé dans l’unique chambre qui lui reste et souhaite qu’elle s’écroule sur lui. Il dit vouloir mourir que survivre. Ses voisins défoncent la porte et le sorte de force. Il a l’air sonné par l’écroulement de toutes les chambres de sa maison. Le regard vide et lointain, il était en peine, inconsolable.

Brahim Zakaria, assisté de ses cousins, essaye d’évacuer les eaux de la cour de sa concession. Sa famille a trouvé refuge chez un voisin-bienfaiteur. « C’est grâce à notre voisin qui a une maison en étage que nous avons trouvé refuge. Ce sont sept familles qui sont hébergées là-bas actuellement », dit-il. Si sa famille est à l’abri, d’autres sont contraintes de quitter le quartier. « Je préfère mon Mardjandaffack », lance un jeune homme ayant sur sa tête sa valise. Comme ce dernier, des centaines de personnes ont trouvé refuge dans d’autres quartiers de la capitale. Grâce à des amis ou des bus loués, ces victimes ont évacué leurs effets vers leurs nouvelles demeures.

Oumar Mahamat Makaye est le chef de carré 41. Devant chez lui, ses voisins ont entassé leurs effets tirés sous l’eau. Lui-même tente de dresser un barrage à l’aide des sacs remplis de remblai. D’après ses explications, l’inondation de son carré est due au débordement des bassins de rétention de la commune du 7ème arrondissement. « Les eaux proviennent du 7ème arrondissement. De ce côté, il y a un bassin de rétention qui a craqué et de l’autre il y a un canal qui verse dans notre carré », accuse-t-il.

En 2016, le quartier a vécu pareille situation. Et cette fois-ci, la population est très remontée contre les autorités. « Nous avons mené des démarches bien avant la saison des pluies auprès des autorités communales pour voir s’il y a lieu de réorienter les eaux provenant du 7e arrondissement, mais elles ne nous pas écoutées », dit Brahim Zakaria.

Très remonté, le chef de ce carré déplore que la population soit abandonnée. Pour lui c’est la non-assistance des autorités municipales qui est écœurante. « Tout ce que nous voulons est que les autorités municipales viennent constater la situation mais jusque-là rien », regrette Oumar Mahamat Makaye. Les deux victimes condamnent le laxisme de ces autorités. « C’est vraiment méchant. Une administration qui ne peut pas agir vite est une administration inexistante. » Très fâché, il rajoute que « si le maire venait à se présenter sur les lieux, ils vont le promener dans ces eaux à longueur des heures pour qu’il comprenne. »

Situation critique

« Nous sommes actuellement dépassés », lance le chef de carré. « C’est plus de 1 500 ménages qui se retrouvent sous les eaux », précise-t-il. Il faut venir en aide à ces personnes. Pour les sinistrés, les vivres proposés par le ministère de la santé publique et de la Solidarité nationale ne sont pas prioritaires. « Le plus urgent, c’est de leur trouver où loger ces familles et de quoi se couvrir », affirme Oumar Mahamat Makaye. Car, selon lui ces eaux ne pourront pas tarir dans une semaine ni dans un mois.

Pour l’heure, il est difficile d’établir un bilan des dégâts. « Aucune perte en vie n’est signalée », informe le chef de carré. Mais le carré est en train de se vider de sa population qui, certainement, le repeuplera à la fin de la saison des pluies.

Comme pour rajouter à la catastrophe, une autre catastrophe plus violente s’abat sur eux à coup de gaz lacrymogènes. Les sinistrés, ne sachant où aller, se sont installés sur l’avenue Taiwan bloquant ainsi la circulation. Les éléments du Groupement mobile d’intervention de la Police (GMIP) tentent de les déloger à coup de tombes lacrymogènes. Une scène surréaliste qui s’est déroulée vers 18 heures 30min.

Christian Allahdjim

Les épreuves écrites du baccalauréat se poursuivent. Au deuxième jour, ce sont des candidats de la série littéraires qui se sont frottés aux épreuves. Ialtchad Presse s’est rendu au Lycée de Farcha. Les candidats critiquent des conditions liées aux mesures barrières. Reportage.

En raison de la pandémie du Covid-19, le baccalauréat session d’août 2020 se déroule de manière particulière. Les épreuves se passent dans le contexte du respect des mesures barrières. L’Office national des Examens et Concours du supérieur (ONECS) a multiplié les centres de composition et limiter le nombre de candidats par salle. De plus, les candidats des séries scientifiques composent séparément des littéraires en jour alterné. Le premier jour des épreuves, 17 août, ce sont les candidats scientifiques qui ont ouvert les épreuves écrites. Hier 18 août, c'était au tour des littéraires. Au centre de Farcha, au Lycée Ibrahim Mahamat Itno, les candidats interrogés, expriment leur sentiment.

« Cette année la composition est différente au niveau de l'organisation, l'examen qui devrait avoir lieu depuis juin, à cause de la pandémie, ils ont reporté jusqu'en août. Dans les années précédentes, on composait avec les scientifiques. Par rapport aux matières, c'était une matière par jour, mais cette année on compose deux par jour », fait remarquer Idriss Abdelkerim Ali, élève en Terminal A4 au Lycée Ibrahim Mahamat Itno.

Lorsqu’on dit au candidat que si l’ONECS a voulu que les choses se déroulent ainsi, c’est pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19. Donc, les candidats au baccalauréat doivent respecter les mesures barrières : port de cache-nez, lavage des mains, distanciation sociale, etc. À cette question, les candidats du centre de Farcha critiquent diversement la mise en application de ces mesures.

Pour le candidat Abakar Idriss, du Lycée moderne de Djougoulier, les mesures barrières sont respectées. Le port de masque est obligatoire, pour la distanciation sociale, le nombre des candidats ne dépasse pas 30 par salle. Il ajoute que « composer en alternant avec la série scientifique est à apprécier. Le nombre n'est pas beaucoup et là on évite la propagation de la maladie de Covid-19 ».

Ce n’est pas le cas partout. Pour d’autres candidats, l'organisation au niveau de leur centre à déplorer. « Les conditions ne sont pas réunies pour éviter la propagation de la pandémie. Je ne vois pas les seaux d'eau et le savon pour le lavage des mains. Les élèves ont apporté leurs masques, mais certains surveillants sont sans masques », regrette Moussa Abdelkerim Adam, élèves en TA4 au lycée Aurore.

Eno Kangui Guéyoula rajoute, « l'État a beaucoup investi pour le respecter des mesures barrières pendant la composition, mais je suis ici depuis ce matin. Et je n'ai rien vu. Les surveillants ne sont pas stricts. Il y a des élèves qui ne se lavent pas les mains avant d'entrer dans la salle. Ils entrent en classe sans se laver les mains. » Lors de la dernière mise au point du Comité national de la riposte contre la Covid-19, le 18 août passé, 11 nouveaux cas ont été confirmés au pays.

Orthom L’Or

La Ligue tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH) a rendu public son rapport sur la mort des 44 détenus, présumés éléments de la secte Boko Haram. Un « drame » survenu le 15 avril dans une cellule de la légion n°10 de la gendarmerie à N’Djamena.

Les enquêtes de la Ligue tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH) ont donné une conclusion contraire à celles des autorités tchadiennes. L’organisation a, en effet, ouvert une investigation pour déterminer les circonstances de la mort de ces personnes présentées comme étant des terroristes de la secte Boko Haram. Selon le rapport dont Ialtchad Presse détient une copie, ces personnes seraient pour la plupart des agriculteurs, pêcheurs, commerçants de bétails, des petits commerçants des petits villages du lac Tchad. L’organisation chargée de la défense des droits humains a dévoilé sa conclusion sur cette affaire qu’elle qualifie « d’un crime de masse par emprisonnement ». C’est après plusieurs missions d’investigation, des enquêtes et auditions des survivants de ce drame, conditions de détention.

Le rapport évoque les mauvaises conditions de détentions de ces présumés membres de la nébuleuse Boko Haram. Selon les témoignages recueillis par la LTDH, les détenus ont été menottés deux à deux, et fouillés avant d’être parqués dans une cellule. Celle-ci avait des normes raisonnables et les contenait tous, de façon décente, à la seule différence que les détenus étaient à même le sol, sur le ciment.

Il a été constaté que certains détenus ont commencé à avoir des démangeaisons sans arrêt, laissant apparaître des éruptions cutanées. Le rapport relève que « des dattes leur sont jetées par les persiennes, autour de 13 heures, comme repas de la mort. Ils se les sont partagées et ont manifesté de la soif presque aussitôt, les obligeant à tambouriner sur la porte pour solliciter de l’aide. Ce fut peine perdue ». Il a fallu attendre un temps, qui leur parut durer une éternité, aux environs de 16 heures, pour qu’une ration d’eau, dans une petite bouteille en plastique, leur soit balancée par le même orifice. De ce fait, seuls quelques-uns d’entre eux ont pu avaler, à peine, quelques gorgées de cette eau, sans se désaltérer pour autant.

Voulant en savoir davantage, la Ligue tchadienne des Droits de l’Homme a consulté d’autres médecins. Leur avis est que l’analyse du médecin légiste paraît plausible, même si une étude approfondie aurait permis de déterminer avec exactitude la nature de la substance létale.

L’hypothèse de suicide

Contrairement à la version des sources officielles, le rapport de la LTDH souligne que la thèse du suicide est indéfendable, puisque les conditions dans lesquelles les détenus ont trouvé la mort ne concordent pas. Vu que ces derniers ont été menottés deux à deux dans une cellule.

« C’est une spéculation fortuite qui ne résiste ni à l’analyse ni aux déclarations assumées par les survivants. En définitive, la thèse du suicide est indéfendable », mentionne le rapport publié en juillet 2020, deux mois environ après le drame. Selon cette organisation de défense des droits de l’homme, au moment du drame, les détenus ont appelé à l’aide et ont réclamé de l’eau, chose qu’une personne voulant se suicider ne fera jamais.

Il faut noter qu’après l’investigation de la LTDH, la Commission Nationale Des Droits de l’Homme a, pour sa part, dévoilé son rapport d’enquête sur la mort des 44 détenus présumés éléments de la secte Boko Haram. Il a été conclu par cet organe que ces détenus seraient décédés de suite de mauvaises conditions de détention.

Pour rappel, en mars dernier le chef de l’État, Idriss Déby Itno, a dirigé une opération militaire de riposte contre la secte Boko Haram dans la province du lac. Une opération dénommée « la colère de Bohoma ». Après cette riposte, une cinquantaine de présumés éléments de la secte Boko Haram ont été ramenés à N’Djamena pour des éventuelles enquêtes. Ces derniers ont été aussitôt transférés dans une cellule de la légion n°10 de la gendarmerie nationale. 44 d’entre eux ont trouvé la mort dans cette cellule.

Maurice Ngonn Lokar

Les candidats au baccalauréat tchadien composent ce lundi 17 août 2020 les premières épreuves écrites. Ialtchad Presse est allé recueillir les commentaires relatifs à cette première journée.

Lundi 17 août. Il est 15heures 45 minutes et 33°. La devanture des lycées Felix Éboué et Technique Commercial de N’Djamena grouille d’élèves candidats au baccalauréat session 2020. Sévérine et ses amis viennent de finir avec la deuxième matière de la première journée des épreuves écrites. Ils se partagent des sandwiches chez une restauratrice installée pour la circonstance sous la passerelle qui surplombe les deux lycées. Nous nous sommes rapprochés d’elle. Sans hésitation, elle a accepté de nous livrer ses impressions. Pour elle, le premier jour des épreuves est encourageant. « Je dirai que nous avons bien débuté. Nous étions un peu stressés, mais quand nous sommes entrés en possession des sujets, nous nous sommes ressaisis », dit Sévérine.

Pour cette première journée, les candidats des séries scientifiques et techniques ont eu à composer les épreuves de Français et Philosophie (au choix) et la langue vivante. « Les sujets sont abordables se sont des thèmes étudiés en classe », affirme Sévérine. Si pour elle, les sujets sont à la portée des candidats, son condisciple, Djimtinbeye se plaint : « La pandémie du coronavirus ne nous a permis de finir avec le programme bien qu’on ait repris avec les cours pour 45 jours. Cela continue de jouer contre nous. »

Crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus oblige. Les candidats sont contraints de composer dans des conditions assez particulières. Port de cache-nez, respect de la distanciation sociale, bref le respect des mesures barrières. À ces conditions s’ajoutent d’autres règles comme l’interdiction d’utiliser un moyen de communication électronique, l’usage des mouchoirs jetables, etc. « Les surveillants ont respecté toutes les consignes qui leur ont été données donc ils sont trop stricts », affirme Demba candidate de la série G2. Contrairement à elle, Sévérine trouve que dans sa salle certains surveillants sont tolérants et ont eu à aider certains candidats pour la matière composée en soirée (Anglais). « Il y a eu assez d’aide-mémoire que des candidats ont apportés », dit-elle. Mais « Dieu merci aucun candidat n’est disqualifié pour cette journée », se réjouit son compagnon Djimtinbeye.

À la question de savoir si l’absence des candidats de la série littéraire à leurs côtés pendant la composition des matières littéraires n’a pas eu d’impact, Sévérine estime que c’est l’examen, il ne faut pas compter sur un autre que soi-même. « C’est vrai j’ai eu quelques difficultés dans la traduction en Anglais, mais je me suis grouillée. Je crois que nous sommes en examen donc avec ou sans les amis de la série littéraire à côté, nous devons nous débrouiller. Le travail est individuel ».

La première journée des épreuves écrites des séries scientifiques et techniques est finie. Les candidats seront à nouveau en salles de composition que le mercredi pour composer les « vraies matières » comme disent les candidats. Les épreuves du baccalauréat ont été lancées par le ministre de l’Éducation nationale et celui de l’Enseignement supérieur le matin du 17 août dans la sous-préfecture de Koundoul, localité située à 20Km de N’Djamena. Ce sont au total 87 500 candidats qui sont appelés à composer cet examen qui donne accès à l’Université. Les épreuves se déroulent sur une durée d’une semaine.

Christian Allahdjim

Cours en ligne, à la télévision, à la radio, reprise express, le gouvernement a tenté de sauver l’année scolaire en cours. Il y a trois jours, les cours en présentiel sont terminés. Ialtchad Presse est allé à la rencontre des élèves qui apprécient diversement les différentes méthodes utilisées. Reportage.

« La pandémie du coronavirus nous a empêché de bien fréquenter. » C’est par ces mots de mécontentement de Mahamat Abakar, élève en Terminale G1 au Lycée Technique Commercial Boudjouri que nous abordons notre sujet. En effet, l’apparition du tout premier cas du coronavirus au Tchad le 19 mars passé a amené les autorités à interdire tout rassemblement de plus de 50 personnes. Ce qui a conduit à la fermeture des établissements scolaires. Mais pour sauver l’année scolaire en cours, le gouvernement a pris l’initiative, début avril, de donner les cours via les nouvelles technologies de l’information et de la communication (télévision, radiodiffusion, plateforme) pour les élèves en classe d’examen, notamment la 3e et la Terminale.

Nguinambaye Rose, élève en Terminal A4 (TA4) au lycée Felix Éboué, dit n’avoir pas pu bien profiter de ces cours. « Moi je n’ai pas pu suivre le cours une seule fois. Dans notre quartier, l'électricité est rare. En un mois, on n’est alimenté que 4 ou 5 fois », dit-elle. À cela, il faut ajouter aussi le coût de la connexion Internet. « Pour avoir accès aux cours en ligne, il faut se connecter. Et le coût est cher et la connexion ne dure pas. Toutes ces difficultés ont fait que je n'ai pas pu profiter de ces cours », explique-t-elle.

Course contre la montre

Après trois mois de cours dispensés en ligne, le gouvernement vient d’autoriser à nouveau les cours en présentiel pour 45 jours. Ils ont commencé le 25 juillet en mode express. Pour les élèves le délai est jugé trop court. Conséquence, c’est la course contre la montre. « Le retour n'était vraiment pas facile, mais avec le temps on s'est adapté. Les enseignants ne donnent plus le cours comme d'habitude. Pour avancer vite et faire le nécessaire, ils étaient obligés de résumer les cours. On n’utilisait que les polycopies. Les enseignants se présentent juste pour expliquer », dit Mounira Ousman, élèves en TA4 au Lycée Ibrahim Mahamat Itno de Farcha. Malgré ce rythme, les enseignants n’ont pas pu finir les programmes. Pour se rattraper, Mounira est active dans d’autres groupes. « On n’a pas pu finir avec les programmes. Je me suis donc inscrite au cours préparatoire du bac et je m'entraîne aussi avec les amis d'un lycée privé pour combler le vide », ajoute-t-elle.

Si dans certains établissements, la suspension des cours a joué sur leurs programmes, d’autres étaient nettement en avance. « Avant d'aller en congé forcé, nous avons fait la moitié des programmes parce que nous avons déjà composé le deuxième trimestre », déclare une élève du Lycée Acdiffus. Même son de cloche du côté du Lycée Académie Royale où les élèves se réjouissent de la création d’une plateforme. « Grâce à notre plateforme, certains enseignants ont pu finir leurs programmes », dit Amma Koissé Limane, élève en TC. Selon Mlle Amma, le retour à l'école est une occasion pour certains enseignants de pouvoir finir leurs programmes et pour d’autres de commencer avec les exercices.

Au Lycée Hérédité par exemple, un groupe Whatsapp est créé pour chaque filière pour assurer la continuité des programmes. Ce que déplorent les élèves de cet établissement, ce que les choses sont allées trop vite avec la reprise en présentiel. « Au retour, l'ambiance n'est plus la même, les enseignants ont leur objectif à atteindre, celui de finir les programmes. Cela fait qu'ils ne prennent plus le temps de bien expliquer les cours », se plaint Bodré Jean, élève en TD au lycée Hérédité. Néanmoins celui-ci se dit rassuré pour les examens. « C'est pour la deuxième fois que je vais composer. Et comme j’ai mes cours de l'année passée, je suis prêt pour l'examen, mais je crains le sort des nouveaux », affirme-t-il.

Au moment de publier cet article, les cours ont déjà pris fin. Et les candidats au baccalauréat sont appelés à composer le 17 août. Selon l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS), ils sont 87 500 cette année.

Orthom L’Or

Avec son slogan « radio de référence qui fait la différence », FM Liberté est située au quartier Chagoua dans le 7e arrondissement de la ville de N’Djamena. Dans le cadre de notre série de reportages consacrés aux médias tchadiens, aux conditions de travail des journalistes et à l’occasion du 20e anniversaire de cette radio, Ialtchad Presse a rencontré son directeur Djekourninga Kaoutar Lazare pour en parler. Reportage.

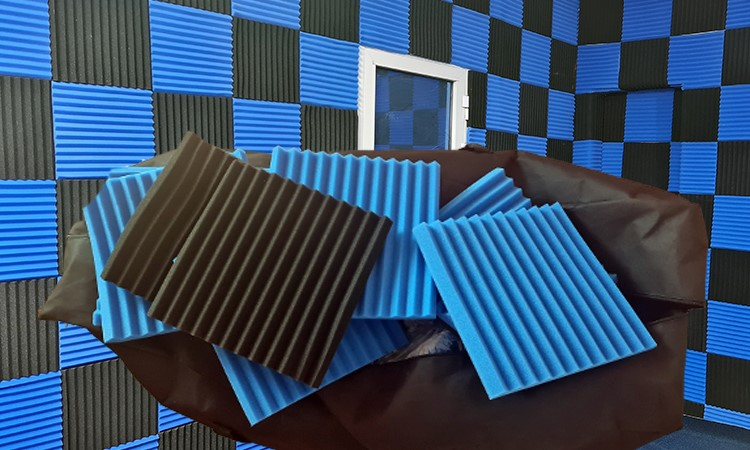

Créée en 2000, la radio FM Liberté est une radio associative située au quartier Chagoua dans le 7e arrondissement de N’Djamena émettant sur la fréquence modulée 105.3. Logée dans un complexe bien clôturé, FM Liberté c’est trois compartiments avec cinq bureaux, deux studios, une salle de rédaction et une salle de réunion avec une guérite. Deux groupes électrogènes de grande capacité sont disponibles pour assurer le relais en cas de délestage du côté de la Société Nationale d’Électricité (SNE). Elle émet du lundi au vendredi de 6h à 10h 30min puis de 12h à 22h. Le samedi et le dimanche, la mise en onde est en continu de 6H-22H.

Avec comme slogan « la radio de référence qui fait la différence », FM Liberté a comme pères fondateurs les associations de la société civile, de défense des Droits de l’Homme et l’Union des syndicats du Tchad (UST). Ses premières émissions ont été mises en onde le 5 août 2000. « L’objectif de la radio est de conscientiser, éduquer la population en matière des droits de l’homme et des libertés fondamentales, bref en citoyenneté », explique Djekourninga Kaoutar Lazare, le directeur de radio. Selon lui, cette mission résulte de la violation massive des droits de l’Homme sous le règne de l’ancien président Hissein Habré. Un des exemples qui vient confirmer ce rôle de défenseur des droits de l’Homme que joue FM Liberté est la rubrique la minute du Droit qui passe au début du journal parlé.

Conditions de travail

Pour M. le Directeur Fm Liberté les conditions de travail sont compliquées voire elles sont hostiles. « Nous sommes filés tous les jours par les éléments de l’Agence nationale de Sécurité (ANS). Nos confrères se font battre par endroit par les forces de l’ordre », confie-t-il. À cela, il faut rajouter les difficultés liées aux finances. D’après lui, la suspension de l’aide publique à la presse depuis 6 ans est un coup dur pour les médias privés. Comme conséquences, dit-il, il est difficile d’organiser des formations continues, de recyclage pour ceux qui s’intéressent à la profession, d’assurer le bon fonctionnement des organes (matériels techniques et didactiques), d’assurer la mobilité des journalistes parce que le Tchad ne se résume pas à N’Djamena.

Au-delà de ces difficultés, le plus gros problème déplore, le directeur reste l’accès aux sources d’informations : « cela fait plus d’un mois que la radio court après le Ministère de l’Administration pour avoir des informations par rapport aux enlèvements contre rançon dans le Mayo-Kebbi et une partie du Logone Occidental mais il n’y a pas de retour. » Pour lui, il faut aider la presse à travailler. Elle est la conseillère attitrée. « Ceux qui entourent le président de la République ne lui disent pas la vérité. Et c’est la presse qui révèle certains manquements. Donc il faut l’aider à aider nos gouvernants. Surtout en matière de formation », recommande Djekourninga.

Rapports avec les autorités

Connue pour être la radio des droits de l’Homme, la voix des sans voix, Fm Liberté est souvent accusée à tort ou à raison d’être une station à la solde de l’opposition. Interrogé à ce sujet, Djekourninga Kaoutar Lazare répond : « Ceux qui nous taxent d’être à la solde de l’opposition sont ceux-là qui fuient le micro. Ils veulent manger le gâteau aisément sans être dérangés ». Il prend son souffle et rajoute, « ce qui nous fait plaisir c’est lorsqu’il y a une communication à faire, le gouvernement court d’abord vers Fm Liberté avant de se tourner vers les stations autres médias publics. Cela prouve que nous ne sommes pas une radio de l’opposition. »

Ironie du sort. À l’instant où le directeur de la radio répondait à nos questions sur ce sujet, le Secrétaire Général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Mahamat Zen Bada était en train d’accuser Fm Liberté de jouer le jeu de l’opposition. C’était à la conférence de presse qu’il avait tenue à l’occasion de l’an 4 du quinquennat du Président Deby Itno le 8 août 2020 passé. Il avait très dur en comparant la radio Fm Liberté à la radio Milles collines du Rwanda connue pour sa propagande lors du génocide.

Interrogé sur les rapports avec la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA), Djekourninga K. Lazare pense que l’organe régulateur fait encore son travail dans la légalité. « La HAMA n’est pas agressive comme l’ex HCC. Quand nous commettons une faute dans le traitement de l’information, elle nous appelle gentiment de relever cela et d’améliorer ».

Après 20 ans d’existence, la radio FM Liberté émet toujours en FM. Le souhait de son directeur est de pouvoir couvrir tout le Tchad. « Avant, nous couvrons un rayon de 150 km, mais actuellement nous ne couvrons que moins de 100 km. Cela est dû aux matériels vieillissants. Et comme presse privée, nous n’avons pas les moyens nécessaires pour les renouveler », dit M. Djekourninga.

Christian Allahdjim

Aperçu historique de l’accession à l’Indépendance

Le Tchad célèbre ce 11 août, le 60e anniversaire de son accession à l’indépendance. Pour mieux comprendre la base de cette libération du joug colonial, Ialtchad Presse s’est entretenu avec l'historien Sali Bakary.

L’aperçu historique de l’accession du Tchad à l’indépendance doit être mis en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, estime Sali Bakary. Après cette guerre, dit-il, la France qui était la puissance colonisatrice a pris un certain nombre de mesures qui ont accéléré le processus de l’indépendance. « A la faveur, les colonies francophones ont pu accéder à l’indépendance. Le Tchad avec », affirme-t-il. Les mesures prises étaient entre autres la suppression de l’indigénat, la liberté de créer de syndicats, des partis politiques entre autres.

Le bilan

Pour ces 60 ans d’indépendance, l'historien affirme qu’il y a du progrès. « Beaucoup a été fait sur le plan quantitatif, mais qualitativement médiocre. Des infrastructures sanitaires et éducatives ont été construites, mais manquent d’équipements ».

L’action politique

Sali Bakary déplore que l’armée soit utilisée comme un moyen d’accéder au pouvoir, mais aussi comme un moyen de protéger ce pouvoir. Ce qui, malheureusement, empêche une alternance pacifique au pouvoir. « Ça dénote de la particularité tchadienne qui fait que depuis le 22 juillet 1966, date de la création du Frolinat, le système politique tchadien est pris en otage. L’arme est utilisée comme un moyen d’accession au pouvoir, mais aussi comme un moyen de protéger ce pouvoir », affirme celui qui est également enseignant d'histoire à l'école normale.

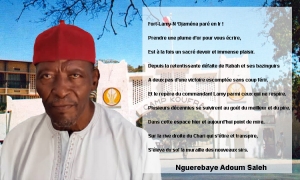

M.Bakary s'est également prononcé sur l'élévation du président de la République, Idriss Déby Itno, ce 11 août à la dignité de Maréchal du Tchad. Pour lui, le récipiendaire mérite cette dignité de Maréchal du Tchad, car il a consacré toute sa vie à l’armée. « Il est le rare sinon le seul chef d’État qui va sur le terrain de guerre. Tous ces éléments méritent d’être pris en compte », dit le professeur.

Entretien réalisé par Ngonn Lokar

- Arts & Culture

- Musique

- Mode-Beauté

- Divertissement

- Sports

- Mon Pays