A la Une

- Amdjarass, source d’inspiration présidentielle

- AES-OIF : les enjeux d'une rupture géopolitique

- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…

- Départ de l’armée française, merci président Mahamat

- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?

- Cérémonie de désengagement des troupes françaises

- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…

- Succès Masra, au bout de l’inconstance

- Élection Sénatoriale : l’ANGE annonce la liste des…

- Résultats législatifs : Quelle Assemblée ? Quel Sénat ?

AES-OIF : les enjeux d'une rupture géopolitique

-

font size

decrease font size

increase font size

increase font size

Jamais la journée internationale de la Francophonie, le 20 mars de chaque année, n’avait connu une célébration aussi morose. L’histoire retiendra que quelques jours avant cette date symbolique, les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), Niger, Burkina Faso et Mali, ont pris la décision conjointe et unilatérale de claquer la porte de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il s’agit à n’en pas douter pour ces Etats, d’une décision mûrement réfléchie et arrêtée de longue date, au regard du timing choisi pour la rendre publique. Tout un symbole.

Actes de défiance à l’endroit la France

Ce retrait de l’OIF est la conséquence logique d’actes de défiance et de distanciation géopolitique de ces trois États à l’endroit de l’ancienne puissance coloniale, dans le sillage de leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), fin janvier 2024,

À l’endroit de l’OIF comme de la Cedeao, les griefs des pays de l’AES sont quasiment les mêmes, notamment la tutelle de la France qui imposerait par le biais de ces organisations internationales, ses volontés diplomatiques à ses anciennes colonies d’Afrique subsaharienne francophone, autrement dit une survivance néocoloniale de plus en plus décriée par les peuples, à l’instar des bases militaires françaises en Afrique.

Ironie de l’histoire, parmi les trois Etats qui ont divorcé de l’OIF, figure le Niger qui est l’un de ses membres fondateurs.

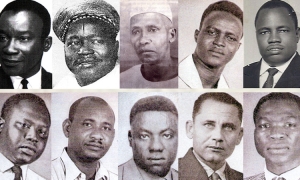

En effet, c’est à l’initiative du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, du Tunisien Habib Bourguiba, du Prince Norodom Sihanouk du Cambodge et du Nigérien Hamani Diori que l’Organisation internationale de la Francophonie voit le jour le 20 mars 1974 à Niamey. Ce projet, à ses origines, a plutôt rencontré les réticences du général de Gaulle peu enclin à lui donner corps.

Au départ, ce qui était l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) était essentiellement consacrée aux questions de coopération culturelle et universitaire entre ses Etats membres. Mais contrairement à son projet originel lorsqu’elle sera portée sur ses fonts baptismaux, l’OIF fera plusieurs mues pour finalement s’investir à l’échelle internationale sur les questions de paix, de sécurité, de gestion environnementale, d’organisation des élections et de gouvernance.

Double standard

C’est notamment sur le terrain de la juste application des principes de bonne gouvernance de l’OIF que le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont en désaccord avec cette organisation depuis que les régimes militaires ont pris le pouvoir dans ces Etats. Comme naguère à la Cedeao, ils font à l’OIF le reproche de s’illustrer par une application à géométrie valable de ses textes et de ses principes, notamment dans la condamnation des coups d’Etat militaires et les critères pour un retour à l’ordre constitutionnel. Les exemples les plus récents étant le Gabon et la Guinée. Le premier n'a jamais été suspendu de l'OIF en dépit du coup d'État opéré le 30 aoutt 2023 par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et le second a réintégré l'organisation en septembre 2024, trois ans après sa suspension au lendemain du putsch qui a renversé le 5 septembre 2021, le président Alpha Condé.

Instrument d'influence de la France

Les réserves de ces trois Etats désormais en rupture de ban avec l’'OIF ne manquent cependant pas de pertinence. Ce qui était supposé être au départ une sorte de Commonwealth à la française apparaît au fil du temps comme une manifestation du soft power français, un instrument d’influence géopolitique qui a pour mission d’asseoir l’influence française dans le champ des relations internationales.

Ce constat est de plus en plus corroboré par l’élargissement de l’Organisation internationale de la Francophonie à des Etats qui n’ont en commun avec la France ni la langue, et plus largement ni la culture, et qui jouissent d’un statut d’observateur à l’instar de l'Angola, l'Ukraine ou encore la Sarre (Allemagne).

Quant au Qatar, il a été admis en 2012 comme membre associé.

On se souvient encore de la perplexité qui a gagné certains Etats membres et de nombreux observateurs francophones lorsqu'en 2016, l’Arabie Saoudite a entrepris des démarches pour devenir membre observateur de l’OIF.

Paradoxe

Une autre illustration de ce paradoxe dans le fonctionnement de l’OIF concerne la guerre que mène dans l’Est de la République éémocratique du Congo la rébellion de l'AFC/M23 avec le soutien actif du Rwanda.

L'Organisation internationale de la Francophonie dont le secrétariat général est dirigé par une Rwandaise, Louise Mushikiwabo, est inactive et inaudible depuis le déclenchement de cette crise politico-militaire entre deux Etats membres: la RDC et le Rwanda.

La décision de la délégation congolaise de ne pas s’afficher aux côtés du Rwanda dans la photo de famille, lors du 19e Sommet de l’organisation (villers-Cotterêts et Paris, les 4 et 5 octobre 2024) du fait de l’absence d’une condamnation claire du Rwanda dans le communiqué final, a suscité un profond malaise.

Francophonie des peuples

Si cette organisation internationale se proposait à l’origine de rapprocher des peuples et des cultures au sein d’une communauté de destin, force est de constater que l’OIF n’a véritablement jamais réalisé le projet d’une francophonie des peuples. Au sein même de la population française, ils ne sont pas nombreux qui ont connaissance de l’existence de l’Organisation internationale de la Francophonie, encore moins qui seraient persuadés de l’utilité pour la France de cette entité géopolitique dont il faut le rappeler, elle contribue à plus de la moitié à son budget (estimé à 68 millions d'euros en 2025).

Aussi, l’élargissement souhaité de l’OIF à certains pays du Golfe, était-il perçu par certains comme une pirouette diplomatique pour la France, visant à alléger les charges financières que fait peser l’organisation dans son budget, alors que l’Etat français est contraint depuis près d’une décennie à des réductions financières drastiques dans son fonctionnement.

L’Afrique subsaharienne francophone est une région du monde en proie à des mutations extrêmement profondes dont l’OIF ne semble pas encore avoir pris toute la mesure. Ces nombreux pays d’Afrique qui confèrent aujourd’hui à l’OIF sa raison d’être et en grande partie son avenir, sont habités par une population extrêmement jeune. Plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans selon l'Union africaine.

Certes, dans nombre de ces pays, l’heure est au procès du néocolonialisme et à un désir de souveraineté de plus en plus affirmé. Mais il ne s’agit pas d’un rejet culturel, voire d’une défiance envers la France en tant qu’espace de civilisation d’envergure planétaire. Il est plutôt reproché à l’OIF comme à de nombreuses autres organisations internationales qui rassemblent les Etats occidentaux et leurs anciennes colonies africaines, leur verticalité excessive et leur proximité outrancière avec des dirigeants qui ne se distinguent par ailleurs pas par une gouvernance exemplaire à l’intérieur des frontières nationales.

À cet égard, comme pour répondre à ce reproche de nombreux Franco-africains, il faut citer en exemple le Sommet Afrique-France de Montpellier (8 octobre 2021) dont le format avait été modifié à l’initiative d’Emmanuel Macron. Cette innovation diplomatique atypique, n’a malheureusement pas fait long feu, bref elle n’aura pas connu une seconde édition.

Il va sans dire qu’elle procédait du constat d’une déconnexion profonde entre les élites de l’espace franco-africain et leurs peuples. En dépit des critiques comme il en existe toujours en pareille circonstance, qui auront été faites au chef de l’Etat français, notamment dans le choix des participants ou du format de ce sommet, il faut néanmoins saluer cette volonté d’écoute des peuples africains.

Liens humains profonds immuables

Il faut reconnaître qu’au-delà des vicissitudes de l’histoire et des contingences diplomatiques, il existe entre la France et ces trois pays (Niger, Mali et Burkina Faso) des liens humains, culturels et historiques qui se sont enracinés dans le temps long et demeurent indestructibles. Prenons à titre d’exemple la coopération universitaire. La majorité des élites politiques, universitaires et militaires des pays de l’AES ont été formés en France et y ont gagné leurs lettres de noblesse dans leurs domaines de compétences respectifs. Entre les établissements d’enseignement supérieurs des Etats de l’AES et la France, il existe des liens solides dans l’acquisition et la transmission des savoirs qui remontent à l’aube des indépendances.

Des centaines, voire des milliers d’étudiants originaires du Mali, du Burkina Faso, du Niger, ont soutenu leurs thèses de doctorat en cotutelle, formés aussi bien par des universitaires de leurs pays d’origine que par des universitaires français.

Dans le domaine de la diffusion des savoirs et des connaissances, c’est au sein de structures éditoriales françaises que de très nombreux universitaires de ces pays se sont fait connaître à travers le monde et continuent d’ailleurs à y être publiés. Le retrait de leurs pays de l’OIF ne mettra pas un terme à ces liens multiséculaires qui transcendent les institutions temporelles et les mutations contingentes de la diplomatie internationale.

Ces liens sont d’autant plus forts que, pour ne prendre que le cas du Mali, de très nombreux ressortissants de ce pays en France sont des binationaux. Leurs progénitures le sont encore plus.

N’a-t-on pas vu à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques 2024 à Paris, une jeune Française originaire du Mali, Aya Nakamura, représenter dignement le drapeau tricolore et sa culture malienne natale, à l‘occasion d’une prestation planétaire qui s’inscrit dans cette dynamique senghorienne du « donner et du recevoir » ?

Plus récemment, à l’occasion du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou dont la 29ᵉ édition s'est tenue du 22 février au 1ᵉʳ mars 2025 (l'OIF est un des partenaires majeurs du Fespaco. Elle a aidé à la réalisation de plusieurs œuvres cinématographiques et de télévision), le monde de la culture, notamment du cinéma, a rendu un juste hommage à Souleymane Cissé, première palme d’Or africaine au Festival de Cannes, décédé trois jours avant l'ouverture de l'un des plus grands festivals de cinémas en Afrique créé en 1969.

Souleymane Cissé avait reçu le prix du jury à Cannes en 1987 pour son film Yeelen. Un pionnier dont ses dignes continuateurs, tels Abderrahmane Sissoko, nominé pour les Oscars en février 2015, s’emploient à pérenniser l’œuvre cinématographique dans une symbiose culturelle entre la France et le Mali que n’a guère altéré le refroidissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

L'OIF doit opérer sa mue

Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l’Organisation internationale de la Francophonie, doit donc être pour cette institution multilatérale l’occasion de se repenser et de faire son aggiornamento. Il est plus que jamais temps pour l’OIF de réaliser que son avenir se joue en grande partie en Afrique subsaharienne francophone où elle trouve la majorité de ses locuteurs.

Par ailleurs, un retour de ces pays au sein de l’OIF n’est pas à exclure à moyen terme. L’univers des relations internationales est traversé par des courants de force comme jamais depuis le début du XXe siècle. Nous assistons parfois confus et incrédules à des retournements d’alliances, à des recompositions géopolitiques erratiques qui, à n'en pas douter, ne sont qu’à leurs débuts.

Éric Topona Mocnga, journaliste à la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle à Bonn (Allemagne).

- Arts & Culture

- Musique

- Mode-Beauté

- Divertissement

- Sports

- Mon Pays