A la Une

- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…

- Départ de l’armée française, merci président Mahamat

- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?

- Cérémonie de désengagement des troupes françaises

- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…

- Succès Masra, au bout de l’inconstance

- Élection Sénatoriale : l’ANGE annonce la liste des…

- Résultats législatifs : Quelle Assemblée ? Quel Sénat ?

- Les tendances de sécurité en Afrique en 2024

- Le Parti Alwihda conteste les résultats de l'élection

À la rencontre des tchadiens en détresse !

-

font size

decrease font size

increase font size

increase font size

La petite place de festivité d’Oumchalouba était encore déserte mais il y flottait déjà quelques banderoles et drapeaux. Il était d’ailleurs tôt encore. C’était le 1er décembre 2008, journée de la Liberté et de la Démocratie. Je venais d’arriver, la veille, en provenance de Fada, dans une vétuste ambulance du district sanitaire de l’Ennedi-Ouest. Mission : aller à la rencontre des tchadiens en détresse.

Le gouverneur de l’Ennedi, Ahmat Dari Bazine, m’a demandé d’aller à la rencontre des tchadiens expulsés de la Libye. C’étaient des émigrés tchadiens partis en quête d’un eldorado chez le voisin du Nord. Des tchadiens en infortune dont le parcours était jalonné des morts sans sépultures ni rituels, parmi lesquels une épidémie mal définie semait la mort et la peur.

De l’eldorado à l’enfer

Ils étaient 362 tchadiens entassés dans deux gros-porteurs communément appelés « 26-24 ». Arrêtés et emprisonnés depuis les terres libyennes, puis expulsés, ces compatriotes avait vu leur périple commencé à Maten-el-Serra. Fouettés par le vent, rudoyés par les conditions du voyage, affaiblis et traumatisés, ces fils de toumaï flirtaient avec la mort. La quête d’un eldorado se transforma vite en un enfer : le convoi enterra son premier mort à Ounianga et le second à Bir-Nassara (ou Yigué-Eskyi ou Puits-Neuf) dans les dunes mugissantes au Sud-Est de Faya-Largeau.

Des hommes en agonie autour d’un cadavre

Je quittai Oumchalouba vers 7 heure, accompagné de deux infirmiers, d’un brancardier et deux agents de polices. Les expulsés se trouvaient à 23 km d’Oumchalouba, sur l’axe Oumchalouba-Faya, dans l’enneri de Yiandinga, un oued serpentant dans une immense zone d’erg parsemée de butte de rochers bleuâtres, aux silhouettes de pachydermes. Une voiture de la police tchadienne qui avait escorté le convoi depuis le sol libyen avait pris le soin d’accoster les gros-porteurs en cet endroit pour éviter une dissémination d’une éventuelle maladie au sein de la population locale. Une sorte de mise en quarantaine. Les policiers m’avaient appris que les voyageurs souffraient d’éruptions cutanés, de fièvres et de faim.

Arrivé sur le lieu, je découvris un spectacle insoutenable : des hommes éparpillés çà et là sous des épineux aux ombres radines. Les uns étaient enveloppés dans des couvertures, d’autres recroquevillés sur eux-mêmes, les visages fouettés par un vent poussiéreux, les bouches aux langues saburrales et chargées et aux dents truffées de poussière et de paille. La peau sur les os, corps crasseux et les têtes envahies de tignasses rebelles, ils avaient tous l’allure d’un fauve malade. Regards lointains, attitudes figées, ils étaient sans morale et sans conviction.

Un mort sans sépulture et des vivants sans visages

52 personnes sur 362 étaient sérieusement malades dont 7 hommes étaient dans un coma. Il n’y avait aucune femme parmi les expulsés. Ils étaient pour la plupart originaires du Ouaddaï, de Biltine, d’Arada mais surtout d’Ati et d’Oum-hadjer. Ils avaient entre 17 et 45 ans et étaient tous partis pour la Libye dans l’espoir d’être riches.

La varicelle compliquée des conditions de voyage, de nutrition et de déshydratation constituait la principale cause de leur morbidité. Certains semblaient présenter des symptômes de rougeole (éruptions cutanées, catarrhe occulo-nasale, bronchites…).

Un corps sans vie, inerte, celui de Albeïne Hiréké, se trouvait coucher sous une des voitures, emmitouflé dans une couverture grise. La mort l’avait surpris dans une attitude de sommeil, le bras droit sous la tête, la gauche en flexion du coude et du poignet dont la face externe se reposait sur le sol. Un chapelet était enroulé en double tour sur ce bras qui portait aussi une montre métallique. Il était né en 1974 à Oum-hadjer. Sa mère s’appelait Kaltam Djarad et il était, de profession, éleveur. Il portait de boutons vésiculeux sur la face et son corps était en rigidité cadavérique. Sa mort datait probablement du milieu de la nuit ou de la veille. En tenant compte des lésions élémentaires cutanées, Hiréké serait mort suite à une varicelle ainsi qu’à la suite des conditions du voyage. Selon un des voyageurs, il sortait d’une prison de Bengazi. Ses compagnons ne l’avaient pas enterré faute d’eau. Dans une de ses poches, il n’avait que 30 dinars libyens et ses cartes d’identités tchadiennes (l’ancienne et la nouvelle). Un patrimoine que j’avais remis en main propre au Commandant de brigade d’Oumchalouba. À 14h j’avais ordonné d’enterrer le corps pour éviter une contamination des vivants.

Les autres malades avaient bénéficié des perfusions (Ringer, sérum salé, sérum glucosé) ainsi que d’antibiothérapie (injectables ou orales) selon les cas et les indications. Beaucoup d’entre eux présentaient des symptômes d’atteindre pulmonaires (toux, râles etc.).

J’avais passé toute la journée avec eux, surveillant les malades les plus graves, contrôlant leurs perfusions. Une citerne d’eau leur avait été livrée avec le concours du maire de la ville d’Oumchalouba.

Le soir je regagnai la bourgade d’Oumchalouba et câblai le Gouverneur de l’Ennedi par un thuraya. Altruiste et hautement humanitaire, la haute autorité régionale me laissa accéder à ma demande, celle d’apporter une alimentation carnée à ces tchadiens venus d’une terre où la viande demeurait une denrée rare. Le manque de viande, donc le défaut de protéines, n’était-elle pas une malnutrition, donc une maladie ?

Le lendemain je rejoignis mes patients, accompagnés des autorités (maire de la ville) mais aussi avec une quinzaine de caprins qui furent distribués aux sinistrés.

Un peu dégourdis et délassés, les expulsés m’accueillirent en bon samaritain. Je me précipitai pour réexaminer les comateux mais tous se tenaient sur leurs séants. Ce qui m’avait nourri d’une évanescente satisfaction personnelle. J’ai cru un moment que j’avais sauvé des vies, des vies tchadiennes !

Je découvris aussi que les chauffeurs des gros-porteurs étaient des libyens et ils parlaient un arabe étrange ou peut-être du berbère. Le plus vieux montrait des signes d’impatience teintée d’arrogance. Il prétendait avoir fini sa mission de déposer les indésirables tchadiens sur leur terroir et qu’il pouvait rebrousser chemin.

Les autorités tonnèrent à leur tour et ordonnèrent aux agités chauffeurs de convoyer les expulsés sur Arada. Ce qui fut entrepris le soir du 2 décembre 2008.

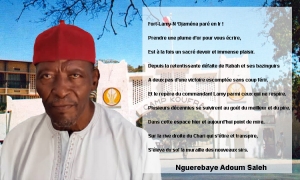

Docteur Djiddi Ali Sougoudi

- Arts & Culture

- Musique

- Mode-Beauté

- Divertissement

- Sports

- Mon Pays